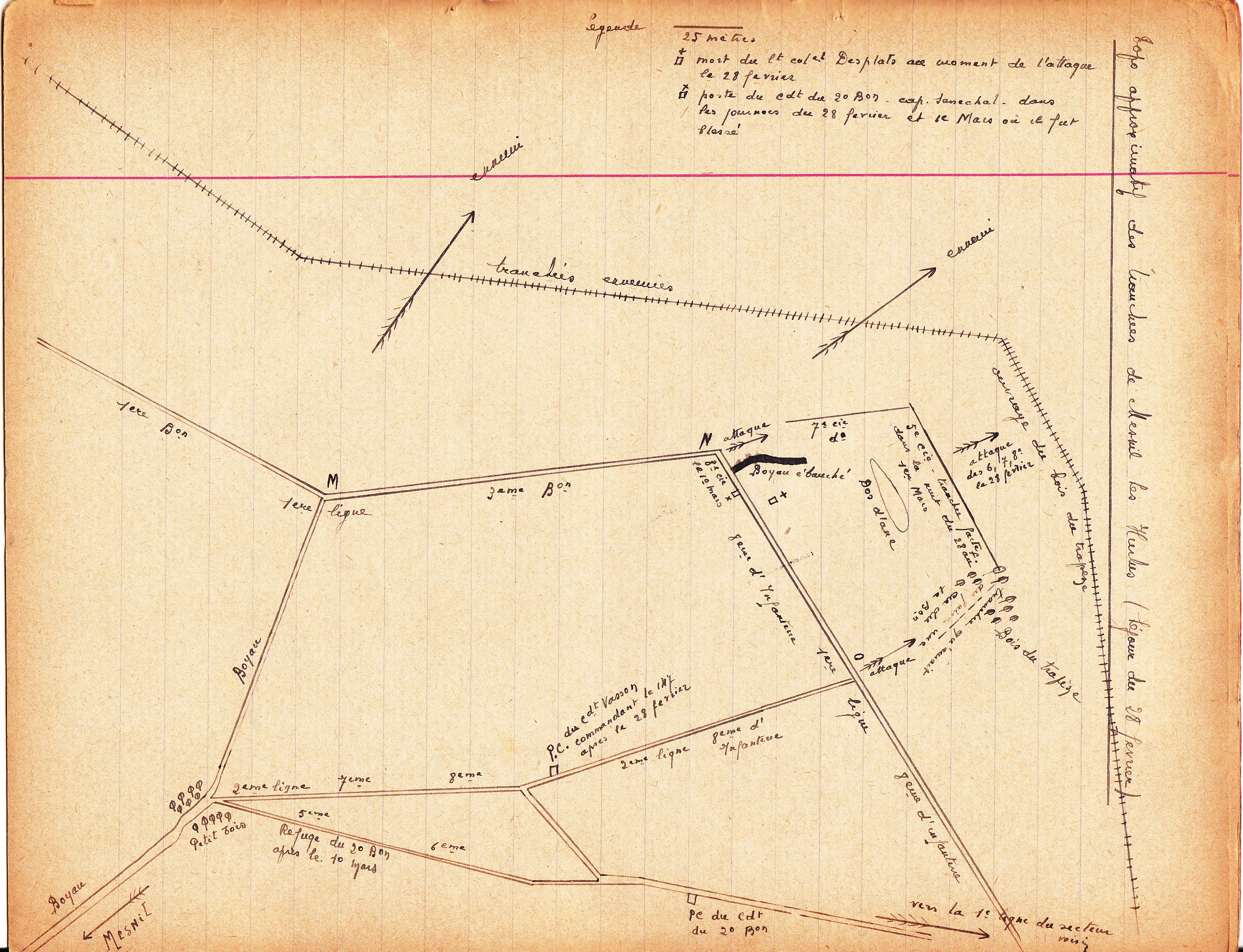

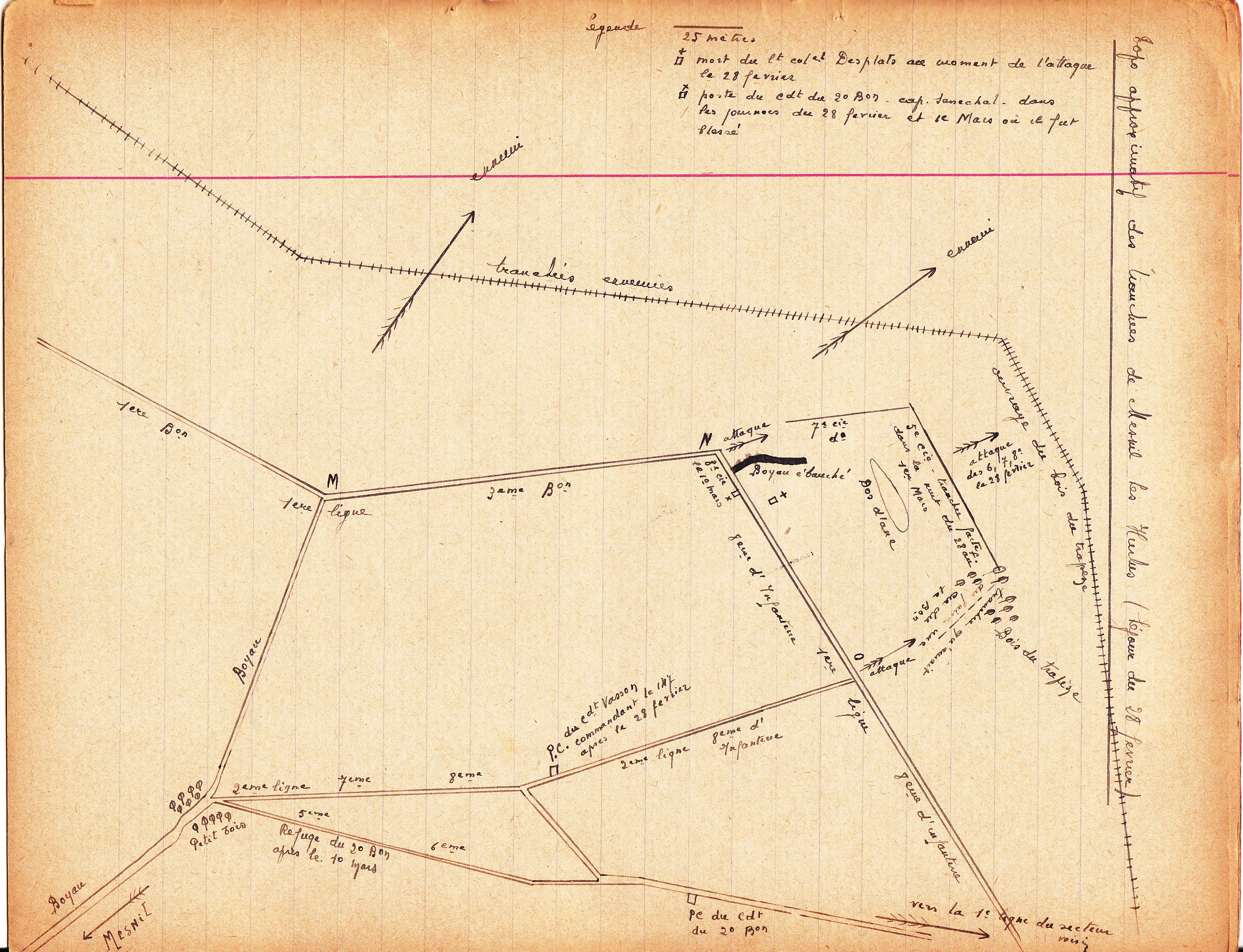

Chapitre II

Mesnil-les-Hurlus – Le Trapèze

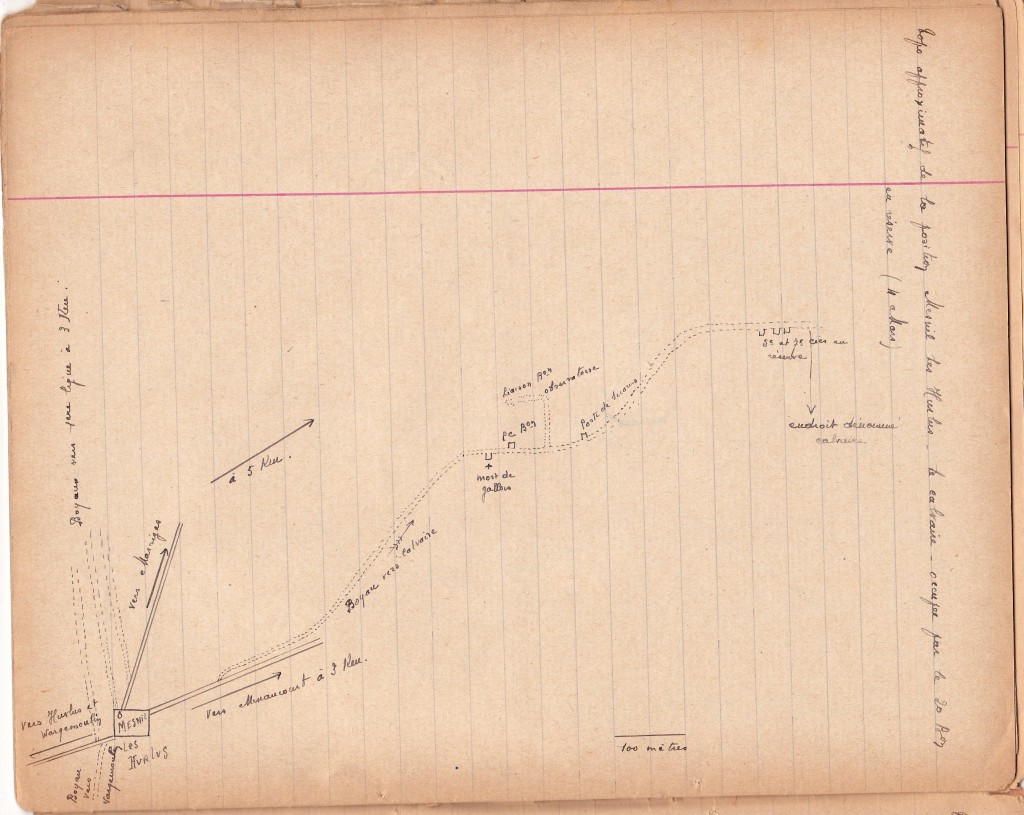

(Voir topo tome 1)

Attaques du 2e bataillon

Le petit jour se lève. Je suis assoupi, mais n’ai pu fermer l’œil. Je suis gelé, surtout des pieds. Je me promène donc dans la tranchée* étroite, sur un parcours de 10 m, frappant du pied. Il peut être 6 heures du matin.

Je casse la croûte. Je bois très peu, me disant que jamais Gauthier ne nous trouvera et il faut être économe.

Un peu réchauffé, je fais comme les autres ; je prends la pelle bêche et commence à creuser une grotte. Les obus sont nombreux par ici et également les balles. La fusillade ne cesse jamais complètement ; et les marmites* arrivent de tous côtés. Où est l’ennemi ? Je ne sais.

Il importe donc de se faire un trou. Je vais voir vers 7 heures l’emplacement de la compagnie, guidé par Brillant. Après un parcours assez long et quelques tâtonnements ; tandis que Brillant retourne au PC du bataillon, je vois le capitaine Aubrun en 2e ligne à 250 m de moi. Il se plaint qu’il n’y ait pas le moindre trou et dit en faire faire un. Il n’y a aucun moyen de protection ; les parapets* s’effritent ; ils sont d’ailleurs faits avec des cadavres et il me montre des effets gris-vert de boches qui dépassent. Je vois Culine qui ne bronche pas : les obus de 150 lui passent continuellement sur la tête et éclatent à 50 m de l’endroit où il se trouve. Il me montre la plaine qui s’étend devant lui, me passe ses jumelles et me dit de regarder. Je regarde et sur un espace de 300 m, je vois le double de cadavres français allongés dans la position de combat. C’est horrible. Culine me fait ensuite remarquer l’espèce de bois de manches à balai par lequel passent ses tranchées ; puis il me fait signe avec l’oreille, me faisant remarquer le bruit des sifflements et des éclatements nombreux, bruit qui nous empêche de nous entendre, puis il me crie dans l’oreille : « Ça a bardé par ici, et ça barde encore ». Il dit cela simplement, le brave, et allume sa cigarette.

Oui, ça barde et je rentre à mon poste près du capitaine. Je me trompe de boyau et tombe soudain dans un charnier : plus de cinquante cadavres français et allemands ont été jetés ici. Ils obstruent le boyau et en font un cul-de-sac. Les corps sont entremêlés dans toutes les positions. Ils ont été jetés là, quoi ! Ils ont été gelés et conservent leur posture rigide. Il y en a qui ont l’air de tendre le poing, d’autres, boches et français, ont l’air de faire un corps à corps, même dans la mort. Sans doute on eut l’idée de combler le boyau et n’en eut-on pas le temps. Chose qui est triste mais qu’il faut dire, le boyau est devenu feuillées* et les cadavres sont couverts de déjections.

Le spectacle est peu réconfortant. Je me retire donc vivement, non sans avoir jugé la situation d’un coup d’œil. Et cette odeur mêlée de poudre et de décomposition vous prend toujours à la gorge. Quant au marmitage, il est continuel et je ne puis mieux comparer les sifflements successifs des nombreux obus qui se suivent qu’au bruit d’une pompe dont on ferait lentement fonctionner le levier, bruit dans ce genre «Uian, uian, uian, uiiian, uiiiiian » ; bruit dominé parfois par un gros éclatement assez près, tandis qu’on voit une énorme colonne de terre noire et de fumée s’élever à 100 m du sol.

D’après ce que je vois, le bataillon est en deuxième ligne, à 15 m de la première, dans des tranchées de 1,50 m de parapet, éboulées, ébréchées, sans trou, sans aucun abri, sans créneaux, laissant entrevoir des têtes, des bras, des jambes et dégageant une odeur infecte. Je traverse et vois les hommes assis sur leur sac, mornes, hagards, aux aguets pour rentrer la tête dans les épaules à l’éclatement d’une marmite et [qui] vous regardent vous qui circulez et avez l’air de connaître le secteur, en semblant vous demander « Que fait-on ici » et ajouter « Quel coin ! Seigneur quel coin ! ». C’est ce que disent les chefs de section quand je passe ; en ajoutant « Ça barde ».

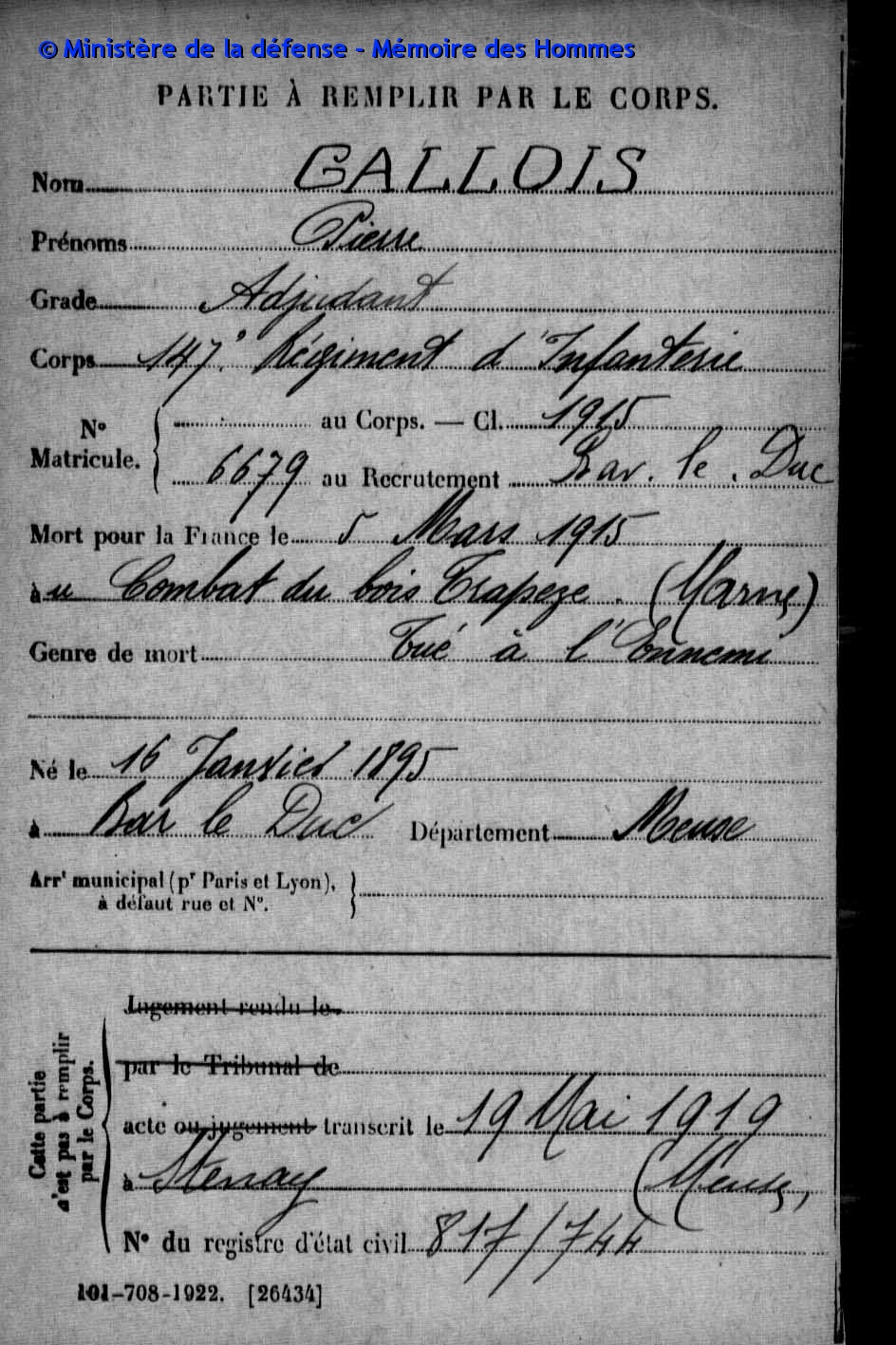

Je suis perdu, car j’ai fait certainement 300 m. Je m’informe, je demande. Enfin je trouve Gallois. Voici bien deux heures que je suis parti. J’interroge Gallois, il ne sait rien sur l’emplacement du bataillon, ni sur nos projets. Je file donc à ma place, me demandant toujours si un obus ne viendra pas m’y chercher.

Je termine mon trou et, avant de m’y fourrer, j’admire celui de Frappé à qui la peur a donné l’énergie du désespoir et qui s’est fait, par un travail fébrile de dix heures durant, un petit souterrain. Malgré tout, je ris de le voir blotti au fond, recroquevillé sur lui-même, la tête entre les épaules. Vers 11 heures, je file au capitaine Aubrun tandis qu’une petite accalmie s’est faite. Je lui dis de venir avec ses quatre chefs de section. Il les appelle et je les amène près du capitaine Sénéchal.

Je reste non loin, désireux d’entendre la conversation. Je n’entends rien, le bruit du marmitage est trop fort. Je vois le capitaine Sénéchal tirer des plans et procéder à des explications. Un quart d’heure après, c’est fini. J’approche plus près et j’entends le capitaine Aubrun dire au sous-lieutenant d’Ornant « Regardez les cadavres que vous verrez dans le blanc des yeux, bien en face, touchez-les, remuez-les, afin que cela ne vous fasse plus rien. Du courage, n’est-ce pas ! » Ils s’en vont. Tout cela m’indique que nous allons attaquer.

Vers midi, le bombardement reprend. Je parle avec Gallois. Il m’annonce que le sergent Bibi s’est fait tuer en sortant de la tranchée pour regarder la position des tranchées allemandes. Pauvre bougre ! Il me dit que le terrain que nous occupons a été pris aux boches et que toute la plaine remplie de cadavres est à nous, prise aussi à l’ennemi par des attaques répétées. Les boches, rageurs et craignant de nouvelles attaques, nous marmitent continuellement. Certes, c’est par milliers les obus qu’ils nous envoient depuis notre arrivée ici. Ce que je constate pourtant, c’est que nous sommes encore loin de Vouziers.

À 12 heures 30, le capitaine Sénéchal nous envoie dire aux commandants de compagnie le mot « Préparation ». On n’y comprend rien, mais le capitaine Aubrun fait aussitôt dire « Toile de tente autour du corps en bandoulière ». Il a compris et moi aussi : nous allons attaquer.

À 1 heure, je repars et donne le mot « Position ». Je rentre en me trompant, le chemin est dur à connaître, je retombe dans le charnier. Enfin j’arrive à destination. Déjà mes amis sont prêts, le fusil entre les mains, les cartouchières garnies. Je fais comme eux ; je laisse mon sac ici, dans mon trou, et y place même musette et bidon afin d’être plus agile.

On va donc faire son devoir et cogner une bonne fois les boches. J’avale le reste de mon eau-de-vie d’entrée. Je suis content et déjà je voudrais être sur le parapet. La 5e compagnie arrive en colonne par un dans notre boyau tandis que, suivant le capitaine Sénéchal, nous nous postons en deuxième ligne. Je vois des hommes de la 6e compagnie ainsi que le sous-lieutenant de Monclin [Moutclin] qui attend avec sa liaison. Je vois aussi un nouvel officier arrivé hier soir, ex-maréchal des logis de cavalerie ; il a son sabre à nu, un grand sabre recourbé et qui doit être une arme terrible pour celui qui sait bien s’en servir.

Je vois passer le sergent major de la 8e, blessé d’un éclat d’obus. Il remet ses paperasses à Paradis, le caporal fourrier, et s’en va se faire panser.

Et toujours ces obus de tous calibres qui éclatent en avant et en arrière de la tranchée, longs et courts ! Bruit infernal qui vous empêche de vous comprendre et vous démoralise un peu, odeur acre de poudre qui vous grise et vous ranime alors, rage au cœur qui vous prend, attente fébrile qui vous pèse, appréhension aussi ; on ne peut qualifier ce coin qu’en lui donnant l’épithète d’infernal ; et les sentiments que nous éprouvons sont bien ceux de l’assaillant avant son assaut.

Spectacle lamentable aussi ; les tranchées sont étroites, les parapets, faits de sacs à terre, sont déchiquetés, le sol est jonché de sacs abandonnés, d’équipements, de baïonnettes, et de loin en loin, un cadavre barre le chemin ; chacun a marché dessus et le pauvre hère n’est souvent qu’un paquet de boue ; quant aux parados*, c’est un amas d’effets verts grisâtres, ce qui signifie qu’ils sont faits de cinq ou six cadavres superposés. Nous sommes là-dedans, attendant.

Voici le colonel Desplats, suivi du capitaine de Lannurien. Il nous précède. En avant ! Le cri se passe de bouche en bouche. Nous longeons la tranchée de deuxième ligne par bonds de 25 m.

Je suis Gallois qui suit le capitaine Sénéchal. Celui-ci suit le colonel et le capitaine de Lannurien. Des moments, nous sommes obligés de ramper. Le parados était éboulé, la tranchée fait une courbe et nous pouvons être vus à droite. Nous profitons de semblants de pare-éclats, d’un cadavre contre lequel nous nous blottissons. Plus nous avançons, plus des obus tombent drus et près. En route, nous rencontrons, à gauche et à droite, sous le parapet, des grottes dans lesquelles sont couchés des hommes du 8e de ligne qui ont évacué les tranchées que nous allons prendre comme parallèle de départ pour l’attaque. Je vois un ami du régiment, Monsigny, sergent au 8e, Monsigny de Calais, de la classe 1910, ex-caporal adjoint au fourrier de la 5e compagnie. J’ai à peine le temps d’être surpris et de lui dire bonjour !

Nous tournons à gauche à présent. Il faut grimper car le boyau monte. Il est excessivement étroit et profond ; il est inoccupé, ayant été évacué par la 8e de ligne. C’est la parallèle de départ pour notre attaque, car sûrement nous attaquons. Nous sommes à présent dans la première ligne qui a été évacuée par le 8e de ligne. Je suis un peu fou et abruti par les émotions.

Enfin voici un point où nous nous arrêtons, c’est une espèce de carrefour, le point A. Le colonel nous fait passer « Que la 6e suive ! ».

Il est 2 heures. Le bombardement ennemi est effroyable. C’est un véritable enfer.

La 6e compagnie qui suit se place dans la ligne A B où nous sommes. Le sous-lieutenant de Monclin est en tête ; héroïque, il monte sur le parapet et crie « Baïonnette au canon ». Puis le lieutenant-colonel applaudit ; c’est sans doute son signal. Aussitôt de Monclin agite son mouchoir. Il brandit : « En avant ». Au même moment, toute la 6e compagnie monte le parapet et s’élance en avant. Cela n’a pas demandé deux minutes.

Quelques instants après, la 8e, ayant à sa tête le sous-lieutenant Vals, arrive. Ce dernier s’arrête à notre hauteur. Il fait le même geste que de Monclin et crie « En avant » au signal du colonel.

Mais déjà arrive sur nous en trombe une bonne partie de la 6e compagnie en débandade ainsi que des tas de blessés. Fous, littéralement fous, ces hommes sautent dans la tranchée avec l’idée de s’en aller, de fuir. Ils encombrent tout et suscitent une pagaille inouïe. Et le bombardement auquel s’ajoutent des obus de canon revolver au sifflement caractéristique continue, s’accentue, effroyable. Des obus percutants* tombent en avant, en arrière de nous. Je reçois un éclat dans le dos. Cela me fait mal. On n’a pas le temps de s’en occuper. La fusillade fait rage du côté ennemi ; on entend les mitrailleuses cracher et les balles sifflent au-dessus de nos têtes.

Mais déjà arrive sur nous en trombe une bonne partie de la 6e compagnie en débandade ainsi que des tas de blessés. Fous, littéralement fous, ces hommes sautent dans la tranchée avec l’idée de s’en aller, de fuir. Ils encombrent tout et suscitent une pagaille inouïe. Et le bombardement auquel s’ajoutent des obus de canon revolver au sifflement caractéristique continue, s’accentue, effroyable. Des obus percutants* tombent en avant, en arrière de nous. Je reçois un éclat dans le dos. Cela me fait mal. On n’a pas le temps de s’en occuper. La fusillade fait rage du côté ennemi ; on entend les mitrailleuses cracher et les balles sifflent au-dessus de nos têtes.

Nous sommes abasourdis, on crie, on gueule, il faut dire le mot ; et jamais la plume ne saura décrire une scène semblable, véritable enfer.

![En 1ère ligne, une vague d'assaut : [photographie de presse] / Agence Meurisse - 1 En 1ère ligne, une vague d'assaut : [photographie de presse] / Agence Meurisse - 1](http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9044349x/f1.highres) Le colonel met revolver au poing et s’élance hors de la tranchée ; il court à la rencontre de ceux qui reviennent. Il tire en l’air. Les hommes font demi-tour et se couchent. Le colonel va se faire tuer. Des cris dominent malgré toutes les explosions ; ce sont les cris des blessés ; les cris de terreur des fuyards qui reviennent ; ce sont les cris de rage poussés par le colonel qui, revolver au poing, est impuissant à leur faire faire demi-tour.

Le colonel met revolver au poing et s’élance hors de la tranchée ; il court à la rencontre de ceux qui reviennent. Il tire en l’air. Les hommes font demi-tour et se couchent. Le colonel va se faire tuer. Des cris dominent malgré toutes les explosions ; ce sont les cris des blessés ; les cris de terreur des fuyards qui reviennent ; ce sont les cris de rage poussés par le colonel qui, revolver au poing, est impuissant à leur faire faire demi-tour.

Les obus tombent dans le terrain qui se trouve en face de nous. Nous voyons des jambes, des têtes valser dans les airs. Les blessés qui sont collés sur place, les hommes auxquels le colonel a fait faire demi-tour sont tués par dix ou douze à la fois.

Voici le capitaine Crouzette qui nous demande : « Que fait-on ? ». On lui montre le colonel. Celui-ci se démène au milieu des obus et nous crie dans un moment de folie : « Chargez ! »

Le capitaine Crouzette part avec deux sections à peine, le reste ne suit pas. Le capitaine Sénéchal me crie : « Faites venir la 5e compagnie ! »

Je file rapidement par la route que nous avons suivie. Je ne vois plus, je ne sens plus, je suis fou furieux. Je crie « Laissez–passer ». Je bouscule [des] blessés, je monte sur le dos des hommes de la 7e qui ne sont pas sortis, gueule continuellement « Sortez, chargez ». On me regarde sans comprendre, on me fait place, sans doute qu’on me croit fou et je le suis. Il me faut Aubrun, il me le faut. Enfin je tombe sur lui : « Mon capitaine, filez là-haut, marchez, écrasez tout le monde mais filez vite » ; je crie à tout le monde qui se trouve devant moi « Couchez-vous, couchés ». Je m’aplatis par terre ; j’ai devant moi des blessés qui m’ont suivi, profitant du passage qu’on me faisait ; le capitaine marche carrément sur moi et sur eux. Effroyables plaintes de ces gens blessés ! Qu’importe ! Il le faut. Une bonne partie de la compagnie nous passe ainsi sur le corps. Je cache ma tête, le reste m’est égal. Un obus me couvre de terre et tue la moitié des blessés et autant d’hommes à 10 m de moi.

Malgré moi, je me relève et crie aux autres hommes de la 5e qui montent : « Allons-y, suivez ! ». Maxime Moreau repasse devant moi et m’inonde de son sang, il a une affreuse blessure à la tête. Je lui crie « Maxime ! File en rase campagne ». Le bonhomme monte le parados et s’en va, laissant derrière lui une traînée de sang. Je vois Cattelot qui lui crie « Au revoir », et calme me demande « Qu’est-ce qu’on fout ? ». Je ne puis lui répondre, je n’ai plus de voix, et je n’en puis plus.

Que faire ? Tout le monde stationne. N’écoutant que mon courage, je monte le parados et 50 m plus loin, arrive près du capitaine Sénéchal. « Qu’y a-t-il ? La 5e est là ? ». Il ne me répond pas. Le capitaine de Lannurien, aplati dans la tranchée, cause avec le capitaine Aubrun, le capitaine Crouzette et le sous-lieutenant Blachon.

Gallois me montre sur le parapet le corps du colonel. De Lannurien s’en va. Il peut être 5 heures, si tant est qu’on ait l’heure. Sénéchal m’attrape soudain et me dit « Lobbedey, prenez quatre hommes ; trouvez des munitions et apportez-les ici ».

C’est un ordre formel. Je prends quatre hommes de la 7e compagnie qui me tombent sous la main. Je reprends mon chemin de tout à l’heure. La 5e compagnie stationne dans la tranchée, baïonnette au canon : les hommes sont couchés ; je leur passe dessus vivement ; je tombe à l’endroit où tomba l’obus à 10 m de moi. Spectacle effrayant : le parapet démoli, un trou énorme, des bras et des jambes épars, des troncs, des cadavres ; ils sont au moins douze. Je traverse rapidement toujours sous les obus de tous calibres. Je suis la tranchée de deuxième ligne où je vois du 8e de ligne.

Enfin, après de multiples informations, après une heure de parcours dans lequel sur mes quatre hommes, deux sont blessés, je tombe sur un gourbi de munitions près du boyau vers Mesnil-les-Hurlus.

J’exige trois sacs de bombes et trois sacs de cartouches. Le soir tombe. Quel travail ! Quelles émotions ! Quel coin ! Quelles pertes ! Heureusement que mes nerfs sont surexcités, sinon je tomberais.

Après une pause, je remonte vers le capitaine Sénéchal, chargé comme un mulet, il est 6 heures je crois.

J’use ma voix à demander du passage aux hommes du 8e. Un officier, je crois, m’attrape et me défend de passer. Je veux passer à tout prix et lui passe sur le corps. Il m’attrape le bras, fait jouer sa lampe électrique et tombe dans mes bras. C’est Arnould Vaast, d’Arques près Saint-Omer, un grand ami. Que de choses nous nous disons en cinq minutes. Mais je dois repartir et, exténué, je tombe dans la 5e compagnie.

L’obscurité règne. Tout le monde veille, baïonnette au canon. Le bombardement a un peu cessé si bien qu’on entend des milliers de plaintes de blessés tombés entre les lignes. La tranchée d’ailleurs est remplie de gens étendus que les camarades soignent du mieux qu’ils peuvent. Impossible de sauver tout ce monde ; les brancardiers ne suffiront jamais ; heureux celui qui sera ramassé. Les autres, la plupart, sont destinés à mourir là.

Je vois le capitaine Aubrun. Je lui remets mes munitions. Je lui demande [où est] le capitaine Sénéchal. Il répond qu’il est parti au poste du commandant Vasson pour conférer. Je lui demande des renseignements : il me répond qu’il ne sait rien et que d’ailleurs ce n’est pas le moment.

J’ai faim, j’ai horriblement soif. Je décide de rentrer au PC que nous occupions ce matin. Le tout est de le trouver.

Après bien du mal, j’y arrive et trouve quelques amis de la liaison. Où se trouve le capitaine Sénéchal ? Ils l’ont perdu. Je crois plutôt qu’ils l’ont perdu avec intention. Enfin je retrouve mes affaires dans mon trou : c’est une grande chose. Je commence à me moquer du bombardement. J’aurais dû être tué cent fois. À présent, zut ! Je mange un vieux morceau de pain et du chocolat et j’avale le reste de mon bidon de café. À présent, à Dieu va ! Je compte sur Gauthier. Soudain j’entends la voix du capitaine Sénéchal. Bonheur ! Il nous rassemble et nous dit que nous repartons là-haut. Il est 9 heures.