Relève des tranchées de Mesnil-les-Hurlus

Au petit jour, je dois me lever, car il ne fait pas chaud et on se réveille littéralement gelé. C’est général d’ailleurs et tout le monde se lève. On boit le café peu après, on se secoue, on regarde l’animation qui règne sur la route : elle est grande.

Vers 10 heures, je vais dire bonjour à mes amis Soubin* et « Pitche ». On a chuchoté qu’on pourrait bien partir aujourd’hui. Je vais donc leur faire mes adieux. J’arrive par la route déjà bien connue à la cagna où je trouve mon compatriote qui aussitôt me régale d’un bon quart de bouillon qui certes, me fait grand bien. Je vois Soubyn*, Bonduot, Looten et à tous, je dis que je crois bientôt partir. Leurs souhaits de bonne chance m’accompagnent : je les sens sincères. « Pitche » m’a parlé encore des fils Sapelier qu’il va voir bientôt : le 8e doit être relevé et cantonne dans les bois à 2 km d’ici. Il me fait l’éloge de Louis Sapelier, estimé de ses chefs pour sa bravoure et qu’il dit passer sous-lieutenant bientôt. Je n’ose m’absenter longtemps et aller au 8e. Aussi je le charge de mes vives amitiés par mes deux compatriotes.

Je rentre, il est 11 heures. Une longue note est arrivée, fixant notre départ par bataillon. Le 2e bataillon quitte ici à 2 heures pour les abris Guérin au nord de Wargemoulin.

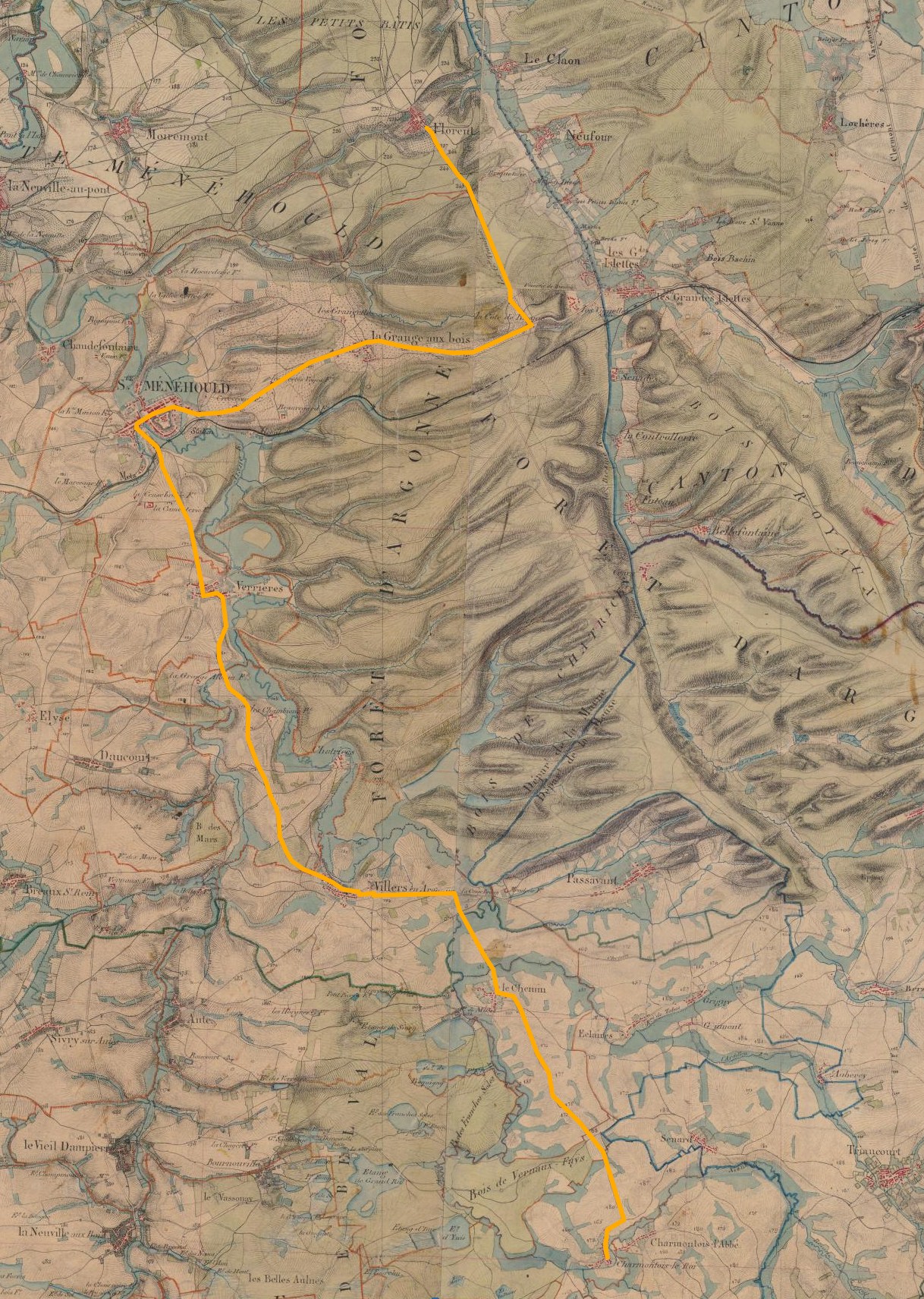

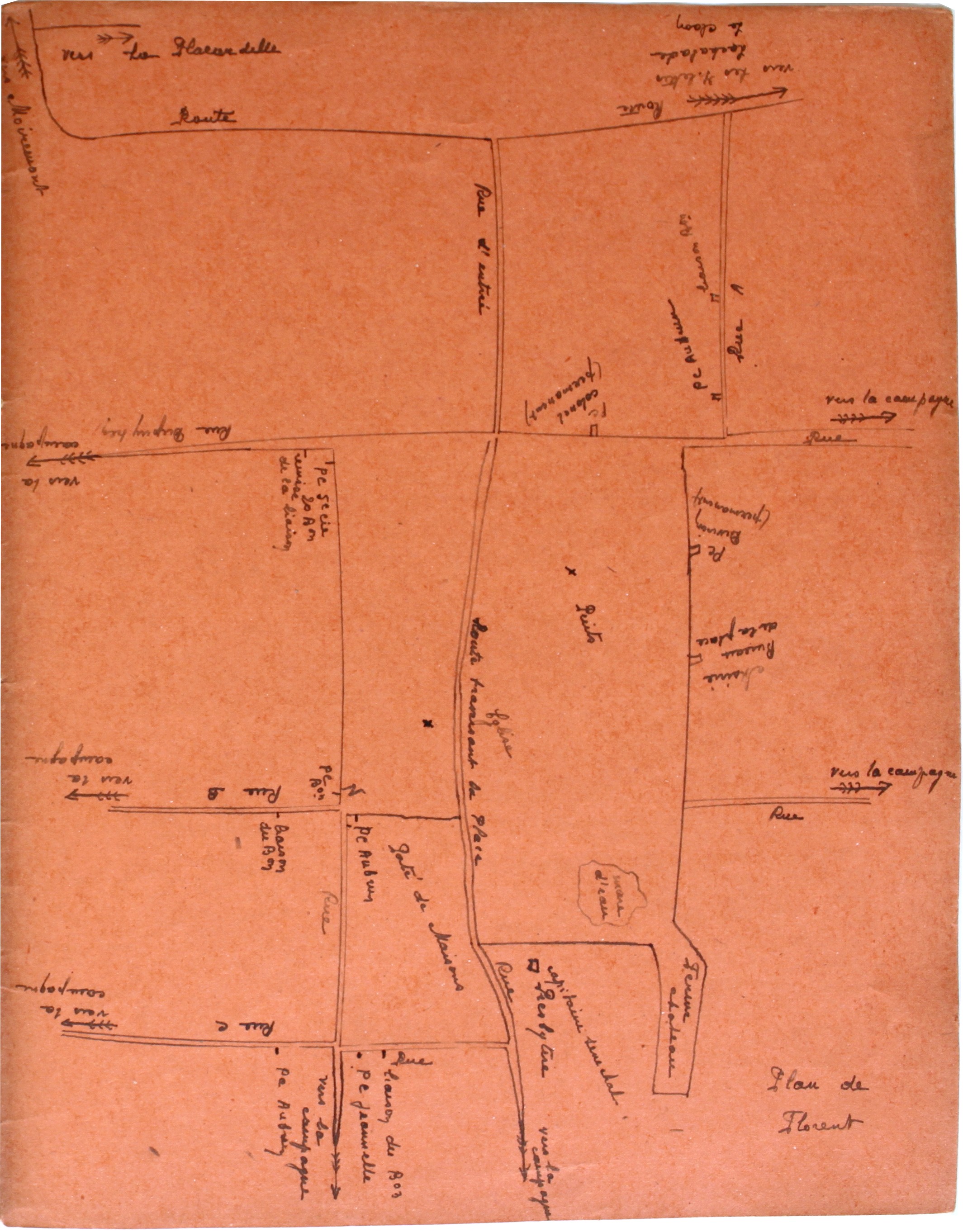

Extrait de la carte d’état-major – Source : Géoportail

Après la soupe, on se prépare fébrilement au départ. À 1 heure 30, nous sommes rassemblés. À 2 heures, nous partons en colonne, direction de Saint-Jean-sur-Tourbe. Nous traversons bientôt le village par un beau soleil, ayant en tête le capitaine Sénéchal à cheval. Devant nous se trouve le premier bataillon avec le commandant Dazy à sa tête. Nous faisons la pause non loin de notre village, bien démoli, mais non rasé comme Saint-Jean et Somme-Tourbe ; c’est Laval.

Reprenant notre marche, aux premières maisons du village, nous voyons le général Guillaumat, notre commandant de division, qui dit au revoir au lieutenant-colonel Desplats à cheval.

Le canon tonne de plus en plus. Nous marchons toujours, mais le silence se fait peu à peu comme toujours quand on approche du danger.

Nous arrivons bientôt à un autre village, détruit dans le genre de Laval : Wargemoulin. Des troupes nous regardent passer. Nous tournons à gauche, en file par un, suivant un layon. Nous longeons une crête, descendons de petits ravins, nous arrêtant, pressant ensuite le pas ; marche pénible. Nous rencontrons de petites cagnas* où se trouvent des artilleurs qui font popote.

Il peut être 4 heures, à 600 m à notre gauche, des batteries de canons de tous calibres tirent sans discontinuer, abritées dans des boqueteaux fictifs. Nous voyons les départs, la flamme de la gueule des canons, puis le coup suit, nous assourdissant. Cela fait une drôle d’impression et malgré soi, on se demande si l’obus ne va pas nous broyer à son passage. Enfin, après une marche d’une heure, nous arrivons dans un grand boqueteau où nous nous arrêtons dans la formation de ligne de colonne de compagnie. De grands trous y sont creusés. On s’y tasse, avec ordre de garder le plus grand silence. Nous ne sommes donc pas loin des lignes. Il est 5 heures 30.

Nos officiers sortent du bois. Le capitaine Sénéchal nous fait demander l’adjudant de bataillon et les quatre fourriers. Nous voyons dans la plaine le lieutenant-colonel à cheval, suivi du capitaine de Lannurien. Il fonce sur notre groupe et nous indique un boqueteau situé devant nous à 200 m. Ce sera l’emplacement de notre bataillon.

Toute la zone que nous traversons est labourée de trous d’obus. Cela certes ne nous inspire pas confiance et malgré nous, nous pressons le pas. Le canon tonne toujours et quelques sifflements caractéristiques puis des éclatements nous annoncent l’arrivée de shrapnells qui éclatent en l’air à 400 m devant nous, dans la direction des batteries. Dans le bois qui nous est dévolu, nous trouvons de grands abris recouverts de terre, mais dont l’intérieur est d’une malpropreté repoussante. Heureux sommes-nous cependant de les trouver, car nous croyions ne rien trouver du tout. Le cantonnement est vite fait.

Les compagnies s’amènent alors et prennent chacune un grand abri. Les officiers logent au milieu de leurs troupes.

On donne comme consigne d’observer le silence, de procéder au nettoyage des abris où de la vieille paille pouilleuse voisine avec du vieux linge et des détritus de viande, et de ne pas faire voir, à la nuit, de lumières à l’extérieur.

Ce sont donc les fameux abris Guérin. Les hommes, très disciplinés, observent les consignes et sortent peu car des shrapnels font toujours entendre leur sifflement.

Le capitaine Sénéchal s’est niché dans un petit abri médiocre et très sale que son ordonnance nettoie. Quant à nous, sa liaison, comme une nichée de lapins, nous nous sommes installés dans deux petits abris voisins, plus sales encore si c’est possible.

Le soir tombe. Nous ne pouvons faire de feu. Après avoir nettoyé un peu l’intérieur de la villa, on casse la croûte toujours au son des pruneaux boches et on s’étend les uns sur les autres. Que faire de mieux que d’attendre et tâcher d’oublier nos misères dans le sommeil ?

Vers 7 heures, nous communiquons une note ordonnant le retour des chevaux à Somme-Tourbe, près des voitures qui sont cantonnées là-bas avec l’officier payeur Simon, et l’envoi des cuisiniers sur la route Wargemoulin Laval. Ceux-ci toucheront les vivres et les prépareront sous les ordres des caporaux fourriers et caporaux d’ordinaire. Gauthier nous quitte donc avec Jombart.

J’ai trouvé le capitaine Aubrun dans un coin du gourbi de la compagnie, pelotonné sur lui-même en compagnie de ses deux officiers, Alinat et d’Ornant. Je salue Culine et Lannoy qui cassent la croûte à la lueur d’une bougie.

Ne pouvant dormir, je fume et cause à voix basse avec mes camarades de chambrée. Vers 9h00, une note du colonel arrive. Nous partons dans une demi-heure pour relever aux tranchées devant Mesnil-les-Hurlus, à l’endroit dénommé le trapèze. Un agent de liaison du régiment à relever est arrivé ici à notre disposition pour nous guider.

Nous partons à travers champs, suivis du bataillon. Nous marchons très lentement et arrivons bientôt sur une crête. À 2000 m de nous, nous voyons partir quantité de fusées amies et ennemies. C’est là que nous allons.

Après une heure de marche, nous rencontrons des fractions qui s’en vont, comme de vrais fantômes blancs. Un officier cause au capitaine Sénéchal. Il est aussi boueux et hirsute que ses hommes.

Nous voici dans un village en ruine, c’est Mesnil-les-Hurlus. Il fait grand clair de lune. Nous faisons la pause, ayant le village à notre droite. Quelques toiles de tente y laissent filtrer de la lumière.

Enfin, quand on a fait passer « Le bataillon suit », nous passons un large boyau admirablement fait, vrai boulevard ; il faut le dire ; jamais je n’ai vu de boyau si profond et si spacieux ; si bien que nous respirons, nous sommes à l’abri.

Enfin, quand on a fait passer « Le bataillon suit », nous passons un large boyau admirablement fait, vrai boulevard ; il faut le dire ; jamais je n’ai vu de boyau si profond et si spacieux ; si bien que nous respirons, nous sommes à l’abri.

Nous marchons lentement. Nous rencontrons de petites fractions.

Le boyau est large et on ne se gêne pas. Nous rencontrons également des blessés, soit seuls, soit en brancard.

Après une heure de marche, nous tournons carrément à gauche. Le capitaine Sénéchal me désigne pour rester à ce carrefour jusqu’au dernier homme du bataillon et me dit de ne plus m’occuper de la compagnie.

Je pose donc mon sac et bouche le passage en ligne droite, indiquant à chacun le chemin de gauche à suivre.

Après avoir eu chaud, ce long stationnement nous refroidit. Qu’importe, on a d’autres chats à fouetter.

Enfin, voici le dernier homme de la 4e section de la 8e compagnie. Je le suis après avoir vu passer tous les commandants de compagnie et tous les chefs de section.

Le boyau se rétrécit petit à petit. Nous faisons de longs stationnements. Parfois nous nous disputons avec un poilu étranger qui veut passer en sens inverse.

Quelle heure est-il ? Je l’ignore. Cela m’importe peu ; le plus clair, c’est que les obus sont peu nombreux et la fusillade peu vive.

Après avoir attendu longtemps, je me décide à franchir le parapet et à longer le boyau. Bien m’en prend, et j’arrive ainsi, après quelques tâtonnements et des sauts par-dessus des tranchées, près de la liaison du bataillon qui est arrêtée. Je vois le capitaine Sénéchal qui confère avec le chef de bataillon qu’il relève. Gallois me dit que nous nous installons ici.

J’attends. Le chef de bataillon relevé s’en va, suivi de ses agents de liaison*. Alors je cherche un gourbi. Il n’y a rien, rien. Il suffit de dire que le capitaine a une petite grotte sous le parapet [1] pour savoir qu’il est inutile de chercher plus loin.

Je trouve une espèce de banquette creusée un peu plus loin dans le parados [2]. Philosophe, je défais mes couvertures, m’enroule dedans et m’assieds. Bonne nuit !

Nous sommes en 2e ligne, je crois, car je ne vois pas de créneaux. Les tranchées sont ébréchées, éboulées et s’émiettent car c’est de la craie. De plus, une odeur âcre de poudre et de cadavre vous prend à la gorge. Décidément ce doit être encore un bon coin. Nous verrons demain.

Il fait froid et comment reposer ? Je suis pourtant très fatigué, autant par la marche que par les émotions d’un secteur inconnu. Enfin, il est certainement 2 heures du matin et de ce fait, la nuit ne sera pas longue.

[1] parapet : Rebord de la tranchée qui fait face à la tranchée adverse. Il constitue à la fois une protection (renforcée par des barbelés et des sacs de sable) et un obstacle à escalader lors des attaques ou des départs pour patrouilles et coups de main. Une des règles primordiales de la guerre des tranchées consiste à ne rien exposer à l’adversaire au-dessus du parapet.

[2] parados : Protection par un monticule de terre en arrière de la tranchée.