Aussitôt réveillé vers 05 heures je vais chez le capitaine Delahaye. Avant de le réveiller je commence le compte rendu de la nuit où il n’y a rien à signaler. Puis je réveille mon chef qui content de mon initiative le signe.

Crespel et Cailliez n’ont pas ce qu’on appelle chez nous « le filon ».

Comme il fait jour, Crespel part seul au Trapèze porter l’ordre.

Ne sachant que faire je me recouche jusque 8 heures. Je suis réveillé par une conversation à haute voix.

Ce sont deux officiers de l’état-major de la 87e brigade commandée par le général Rémond notre ancien colonel. Ces messieurs sont a l’observatoire et examinent la plaine qui s’étend devant nous. Ils ne tardent pas à repartir.

Je passe ma matinée à classer les papiers de Gallois. Puis je vais dire bonjour au médecin auxiliaire Paris. Nous causons de Gallois de mon nouveau poste que certainement à son avis va m’échoir définitivement avec le grade. J’apprends par lui, en causant de nos pertes, que le sous-lieutenant Dupont fut blessé par un obus qui tua cinq ou six de ses mitrailleurs. C’était un grand ami du sous-lieutenant d’Ornant, jeune comme lui et arrivé en même temps en janvier à Charmontois au régiment.

Mais Gauthier à l’heure comme un réveil matin arrive avec la soupe. Nous mangeons aussitôt. On cause de Gallois dont Gauthier qui fait la cuisine au Mesnil a été voir la croix placée près de celle du colonel. Il me raconte à moi seul que Jombart est rentré au village tout en refusant de monter ici : il lui prête certains propos qui sont plutôt malveillants au sujet de mes aptitudes au grade d’adjudant de bataillon et revendiquerait la place. Ce sont des cancans. Je suis au-dessus de cela certes, mais quand même je mets tout ceci dans ma manche. Où se trouve l’ami sincère ?

Vers 2 heures je suis appelé par le capitaine Delahaye. Il vient de recevoir l’ordre de relève du 2e bataillon pour ce soir 9 heures et me dicte ses ordres pour les quatre compagnies.

Rassemblement à Mesnil-les-Hurlus à 9h30. Aussitôt arrivées, les 5e et 7e feront prévenir le chef de bataillon au poste de secours où il se trouvera. A 9h25 rassemblement des 6e et 5e sur la route Mesnil – Hurlus. Le commandant prendra la tête de la colonne. Nous allons à Somme-Tourbe.

Je dicte la note à Brillant (5e) Sauvage (7e) Verleene (6e) et Garnier (8e) qui aussitôt vont la communiquer à leurs compagnies.

Je prépare mon fourniment et passe l’après-midi dans mon trou entendant toutes les deux minutes les obus de canon revolver siffler en pure perte au-dessus de ma tête. Parfois un obus de gros calibre s’égare par ici, mais sans grand dommage.

Vers 5 heures je mange ce qui me reste de nourriture ; il faudra des forces car Somme-Tourbe est loin. Il y a certainement 15 km.

Le temps est beau. Si les boches veulent être sages, cela pourra marcher.

J’envoie par Cailliez et Crespel le compte rendu de la journée en leur disant de filer ensuite à Somme-Tourbe par Wargemoulin où ils ont laissé leurs bécanes.

A 8h45 je rassemble la liaison et nous partons, le capitaine Delahaye en tête. Nous ne recevons pas d’obus. Les boches dorment sans doute ou jugent que nous sommes tous exterminés.

Après un long parcours, nous commençons à rencontrer l’eau dans le boyau. Nous montons le parapet et sans encombre arrivons à Mesnil-les-Hurlus par la route de Minaucourt.

Nous nous arrêtons près du poste de secours. Le capitaine Delahaye y rentre me disant de l’avertir quand le bataillon sera là. Nous attendons donc par un clame parfait. Le marmitage a cessé. Il fait beau temps, mais les routes sont boueuses et il fait noir comme dans un four.

J’avertis que la 5e et la 7e sont sur la route et que 6 et 8 se rassemblent. Pour cela je rentre dans le poste de secours où autour d’une table sont rassemblés des docteurs et le capitaine. A mon nom qu’on prononce, on m’adresse la parole. C’est le docteur Demmeux [ ?] de Calais, major mobilisé au 8e d’infanterie qui me demande des nouvelles de ma famille dont il est l’ami. On se serre la main : je lui cause de mes deux cousins [1] l’un tué, l’autre prisonnier.

En route ! Le capitaine Delahaye en tête nous partons. Plutôt que de prendre le boyau nous laissons la route de Hurlus à notre droite et filons rapidement à travers champs. Le capitaine se guide sur la boussole. Nous marchons aussi à travers tout, la boue, les trous, sautant les obstacles désireux de mettre le plus rapidement possible le plus grand espace entre les batteries boches et nous. Enfin après une heure de marche nous faisons la pause. Au loin nous voyons les fusées monter de tous côtés. C’est un vrai feu d’artifice.

Le capitaine dont je tiens la boussole regarde avec un coin de sa lampe électrique. Nous sommes à peu près dans la direction de Somme-Tourbe.

Nous regardons après avoir eu connaissance que le bataillon suivait. C’est une nouvelle heure de marche, Dieu sait comment. Rien ne peut décrire une marche pareille à travers les champs détrempés, par l’obscurité la plus complète. Défense absolue de fumer et de se servir de lampes de poches. Nous montons des cotes, descendons des ravins, suivons des layons, passons un petit bois où plus d’un prend la buche.

Une bonne pause cette fois nous récompense. Nous sommes hors de la zone dangereuse.

Nous croyons voir des lumières bien loin. Ce doit être faux ou du moins c’est bien plus long que l’endroit où nous allons.

20 minutes après nous repartons. On voit quelques lumières encore qui se meuvent cette fois. Le capitaine me dit que c’est sûrement la route de Somme-Tourbe à Wargemoulin. Nous piquons là-dessus. C’est une nouvelle heure de marche. Nous pouvons plus.

Enfin nous tombons dans des obstacles qu’on ne peut déterminer. Devant nous tout est illuminé, lumières sous tente. Le capitaine près le bouton de sa lampe. Cri de surprise ! Nous somme dit-il dans le cimetière militaire de Saint-Jean-sur-Tourbe et les obstacles que nous prenons pour des piquets ce sont des croix.

On passe à gauche et après nous être embourbés dans une espèce d’étang nous tombons sur la route ou nous faisons une très longue pause afin de permettre aux quatre compagnies de se rassembler.

J’ai la curiosité de regarder ma montre. Il est 1 heure du matin. Nous sommes de vrais noctambules. Du coup heureux d’avoir la route, j’allume une bonne cigarette. Maintenant il n’y a plus de danger d’être repéré.

Une demi-heure après nous repartons éclairé par les phares des autos de ravitaillement par les lumières de voitures de toutes espèces, des caissons d’artillerie etc… Quel passage sur cette route !

Au bout de 1500 m nous cherchons les abris que nous avons occupés en arrivant ici. Le capitaine n’a eu aucune indication et croit que c’est ceux-ci que nous devons occuper.

Je m’arme de la lampe de mon chef et me paie une balade à travers champs, tandis que sur la route il suit tout doucement en m’appelant de temps en temps. Enfin après bien des misères je tombe sur les baraques. Aussitôt je tourne ma lampe du côté de la route et appelle. On se guide sur moi.

Une partie du baraquement est occupée par les artilleurs. Le cantonnement est cependant vite fait. Nous sommes aux plus 150 même avec les cuisiniers qui nous suivent depuis Mesnil. Les hommes s’engouffrent là-dedans heureux de pouvoir déposer armes et bagages. Des bougies s’allument ; on s’installe ; je rejoins le capitaine qui trouve le gourbi séparé des officiers ; je lui remets sa lampe il me dit « bonsoir ! Dormez ! Demain nous verrons ! Le régiment n’arrivera qu’au petit jour ; placer un planton à la route qui vous avertira ».

Je désigne donc la liaison pour ce poste une demi-heure chacun. Je n’ai pas encore vu Cailliez ni Crespel mais Jombart. Je m’étends parmi les artilleurs sur la paille à côté de l’ordonnance du capitaine. Je casse la croûte avec lui, tire mes chaussures et quelle joie de pouvoir le faire. Bientôt je m’endors harassé de fatigue. Je suis rendu. Il fait froid et je me couvre de mon mieux car je suis trempé de sueur.

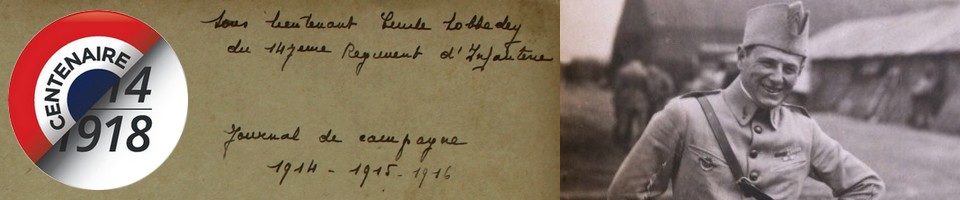

[1] mes deux cousins : Louis Lobbedey tué le 31 décembre 1914 et Charles Lobbedey prisonnier au camp d’Ohrdruf.