Départ pour le calvaire

Je passe une nuit excellente. Je me réveille gelé, naturellement, mais il y a peu de mal car je me sens reposé. Je me lève donc. Il fait petit jour et un grand brouillard règne autour de nous. Les boches sont calmes : ils tirent beaucoup moins. Je remets en ordre mon fourniment et cherche un fusil que je n’ai aucun mal à trouver car il en traîne des tas.

Je vois Gallois qui m’annonce que Paradis fut blessé hier, chose que j’ignorais. Je bois du café apporté hier par Gauthier. Je fume tranquillement et attends le lever du soleil. Il va faire beau aujourd’hui et si les boches sont calmes, on pourra se remettre un peu de ses émotions.

Quelques marmitages passagers saluent le lever du jour. Je crois que des deux côtés, nous ne demandons qu’à passer une journée un peu tranquille.

Vers 9 heures, je vais voir le sergent Pêcheur qui m’annonce que je suis tranquille. Deux cyclistes sont arrivés hier comme agents de liaison*. Je vais donc voir le lieutenant Collandre qui est installé dans une espèce de gourbi. Je vois Radelet et Jamesse qui vient d’arriver.

Nous causons un peu comptabilité. Heureusement que nous tenons la comptabilité en double. Nous trouvons le double dans la voiture de compagnie, Lannoy sergent major ayant sans doute été pris avec tous ses papiers.

Nous déjeunons avec le lieutenant Collandre à qui je présente Jamesse. Il dit qu’il le proposera comme sergent major et moi-même comme adjudant.

Nous sommes heureux du beau temps et du moins grand nombre de marmites*, bien que le secteur n’est pas encore fameux. Nous causons de nos pertes et du grand nombre de blessés qui sont morts, faute du manque de soins, et traînent dans les tranchées, piétinés sans cesse. Jamais on n’arrivera à assainir ce coin si les attaques se répètent.

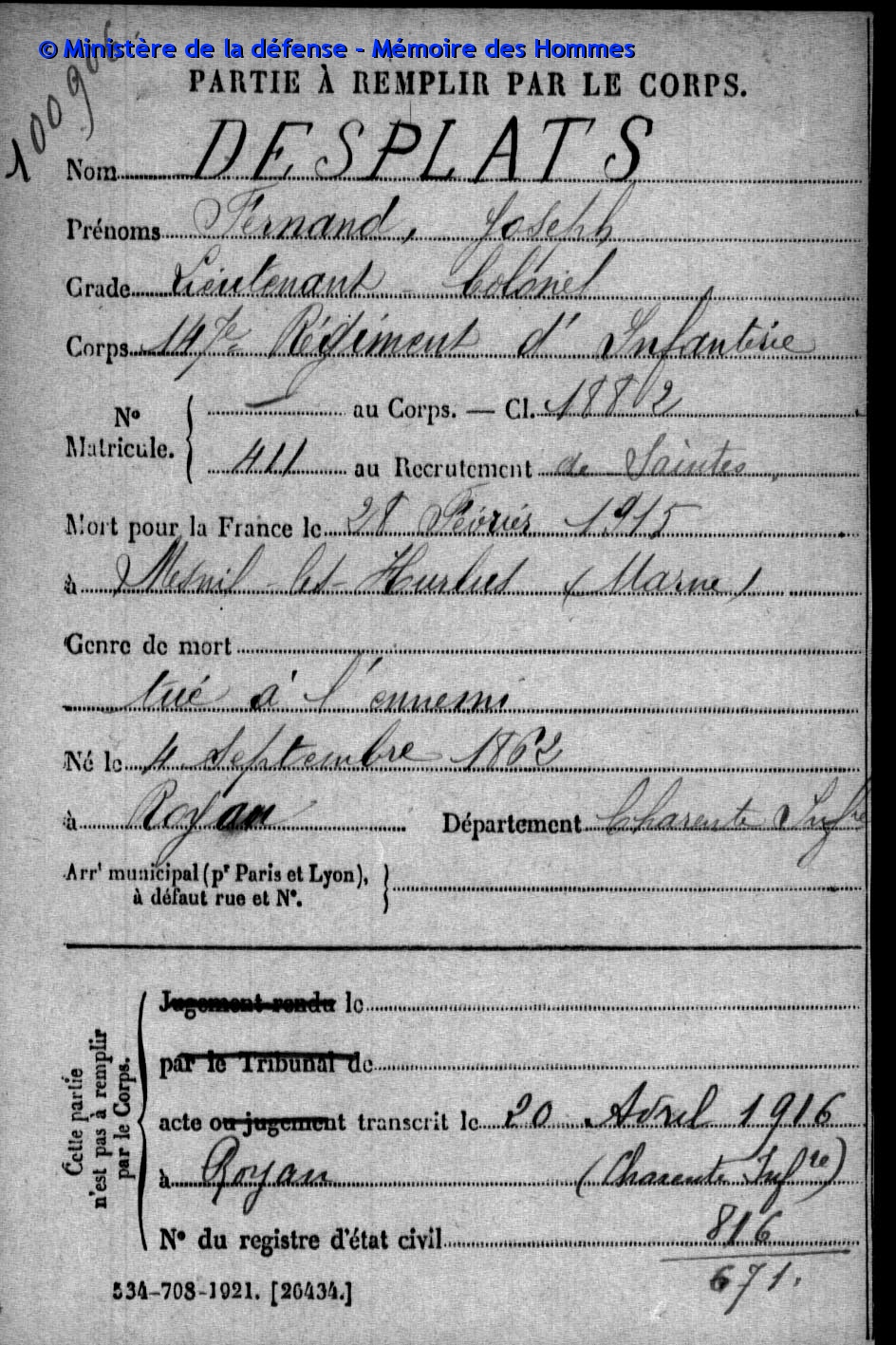

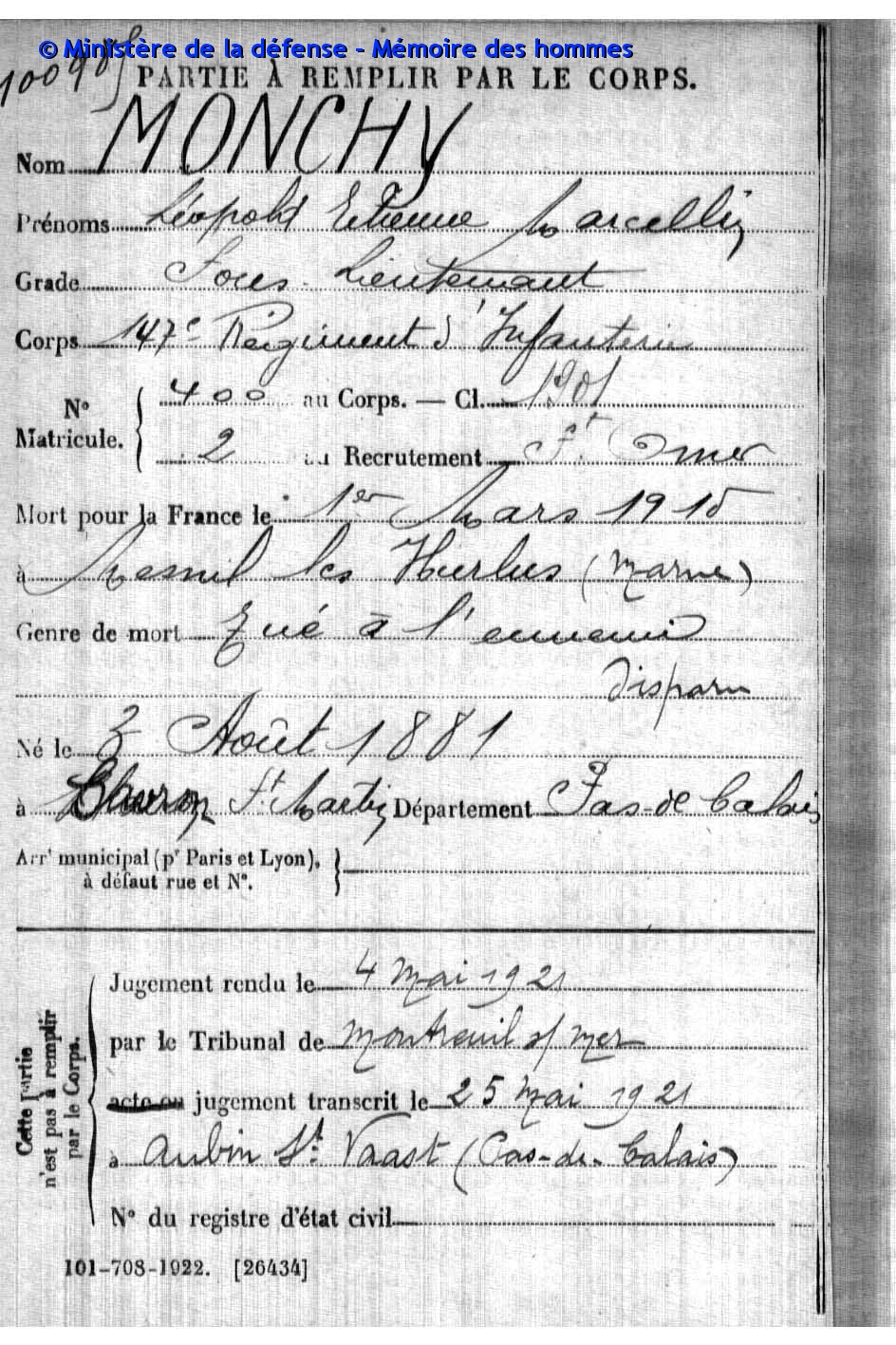

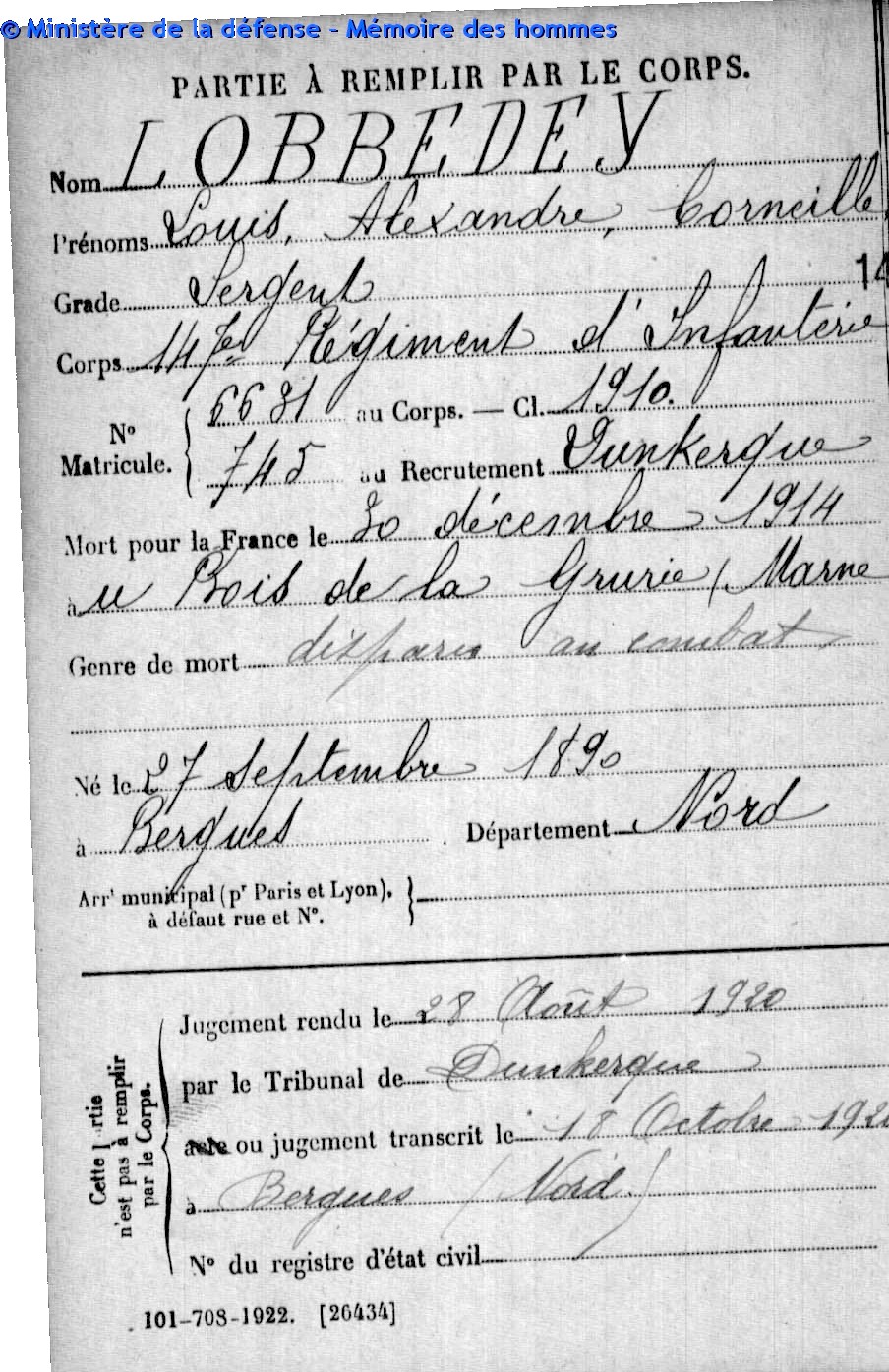

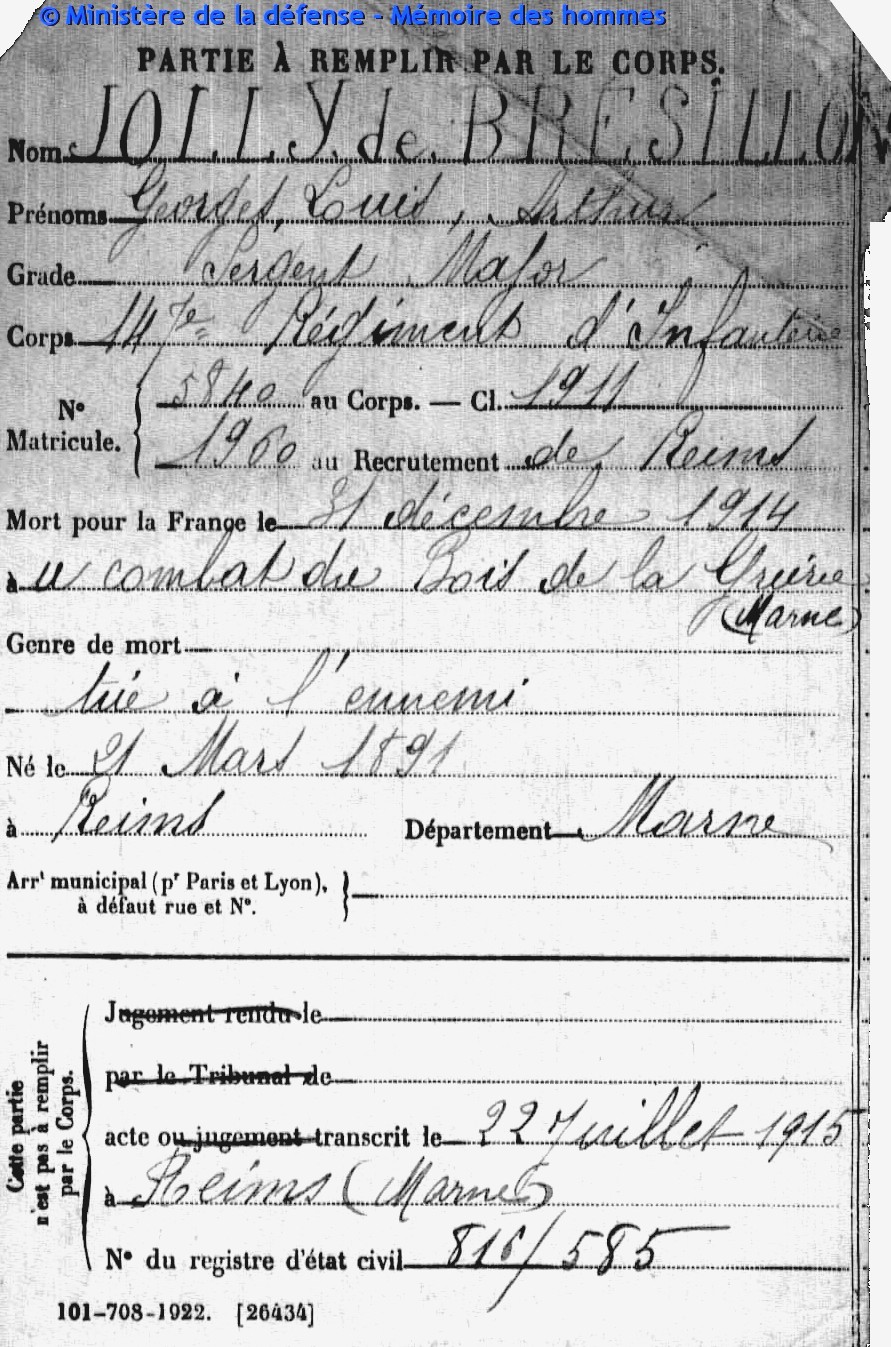

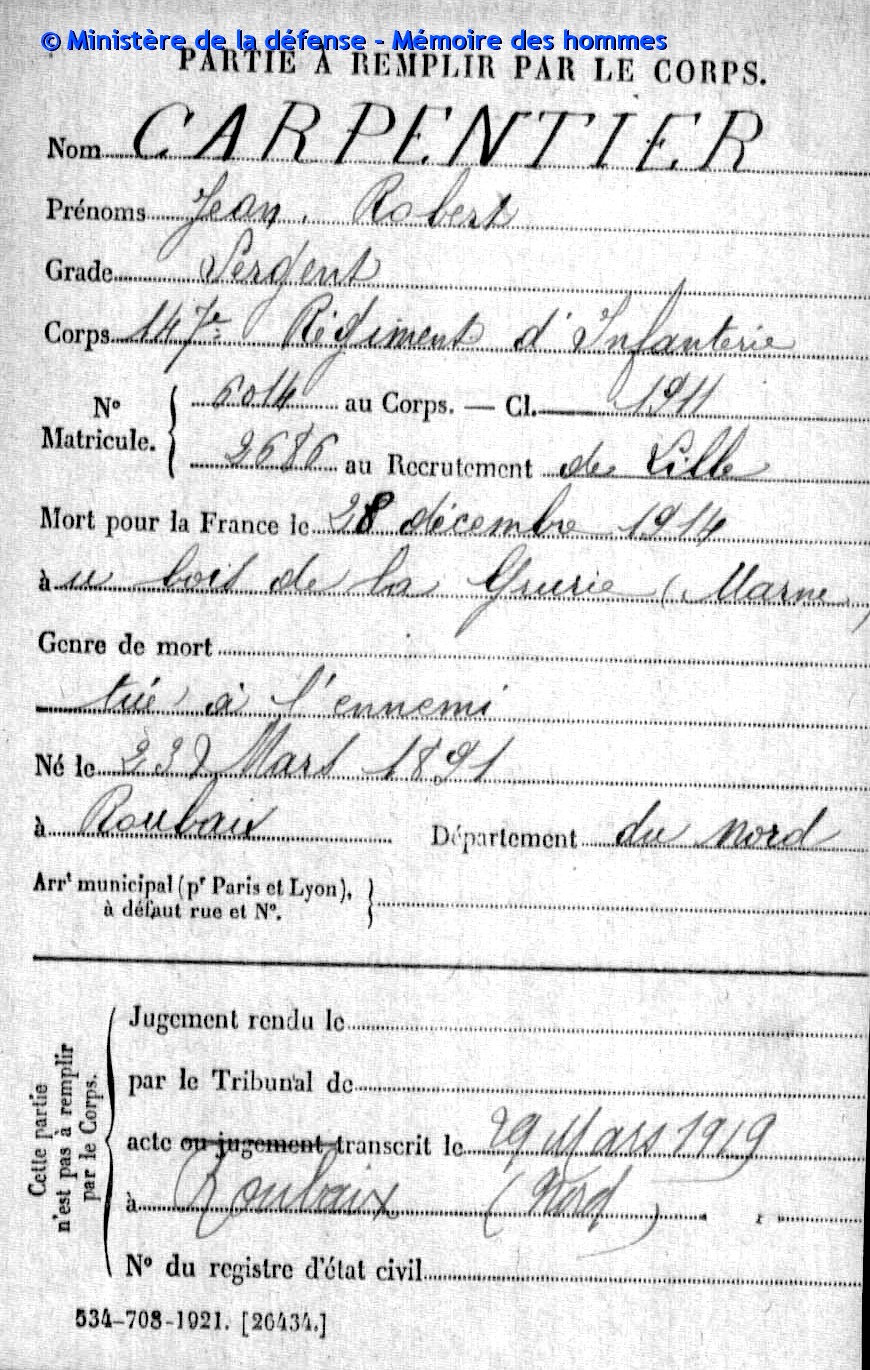

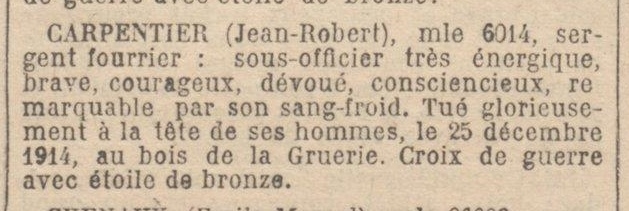

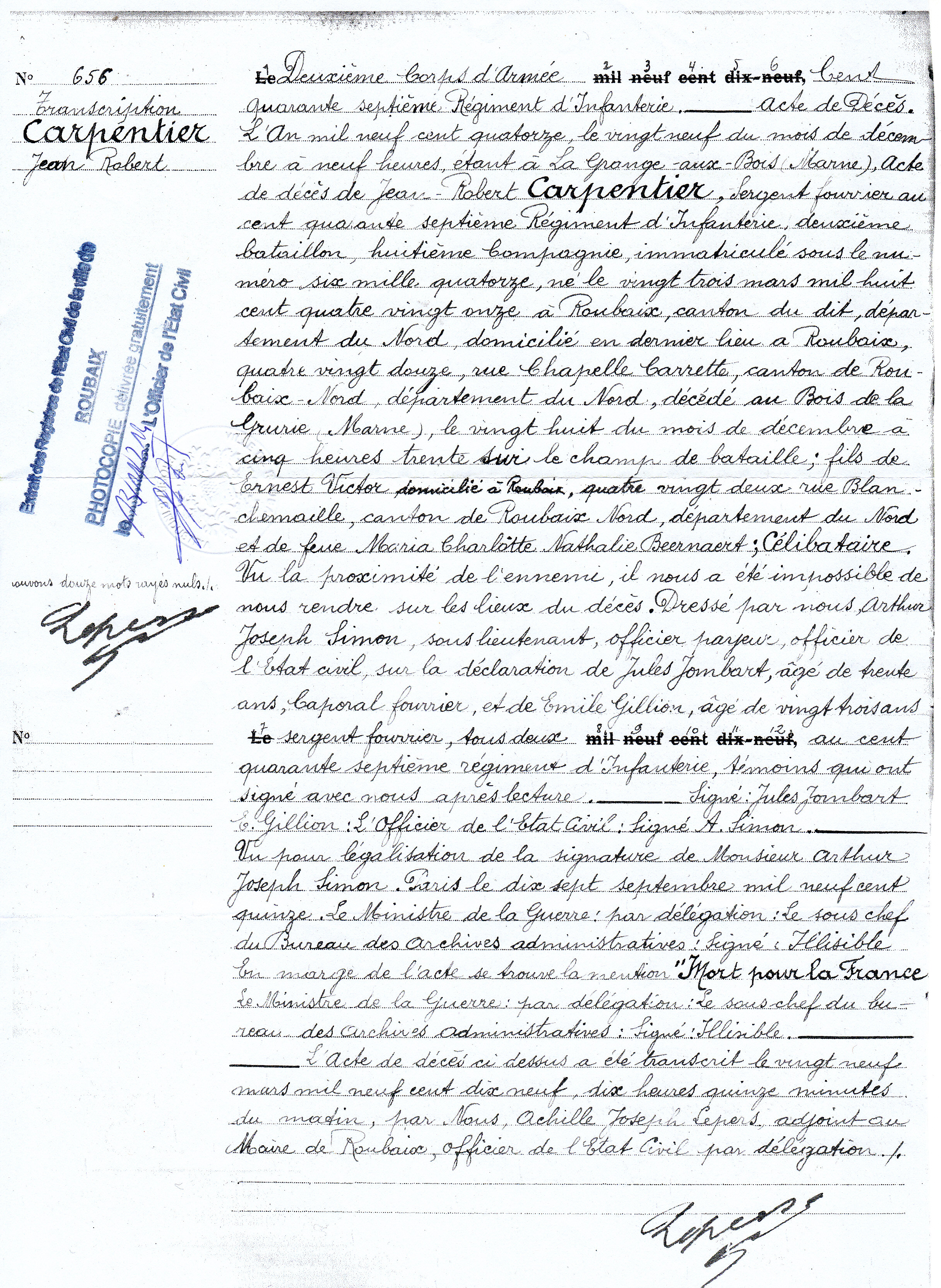

Je rentre une partie de l’après-midi près de Gallois au PC du bataillon. Je rencontre au passage les débris des compagnies dans les boyaux. Réellement, c’est une petite compagnie de survivants qui subsiste du beau bataillon que nous formions. Tous les officiers sont par terre, excepté le capitaine Claire qui n’était pas là. Nous avons [comme] tués : les lieutenants de Monclin, Monchy, Aline, d’Ornant et le nouveau venu de la cavalerie à la 6e compagnie ; blessés : le capitaine Sénéchal, les lieutenants Vals et le nouveau venu de la cavalerie à la 8e ; prisonniers sans doute : les capitaines Aubrun, Crouzette et le sous-lieutenant Blachon ; à ajouter à l’actif du régiment, le colonel tué et le commandant Dazy, le capitaine de Lannurien blessés. Quant aux hommes disparus ils sont au nombre de plus de six cents. C’est une omelette sérieuse.

Vers 3 heures, une note arrive du commandant Vasson. Le 2e bataillon partira à 6 heures sous les ordres du capitaine Delahaye et ira se placer à l’est de Mesnil-les Hurlus en seconde ligne derrière les chasseurs à pied, à la position appelée calvaire ; mi-partie au village de Mesnil, mi-partie en tranchées au calvaire.

Le capitaine Delahaye nous dicte les ordres complémentaires sous le bombardement qui a l’air de vouloir reprendre. Il est obligé de crier de toutes ses forces pour que nous l’entendions. Départ à 6 heures derrière la liaison du bataillon, boyau* Mesnil-les-Hurlus dans l’ordre 5, 7, 6, 8.

Je prends mon fourniment, disant à Gallois que je reviendrai au passage à 6 heures. Je vais rejoindre le lieutenant Collandre et lui montre l’ordre. Heureux sommes-nous de quitter ce maudit coin où nous en avons laissé tant des nôtres.

Nous recevons vers 4 heures la visite de Chopin et des cuisiniers qui ravitaillent les hommes. Chopin nous dit qu’un petit incendie s’est allumé ce matin dans Mesnil à cause d’obus incendiaires que les boches y lançaient. Nous l’avertissons de notre changement de résidence et mangeons afin de nous donner des forces pour la marche de tout à l’heure.

6 heures arrivent. Nous voyons arriver le capitaine Delahaye. Le lieutenant Collandre me dit de rester avec lui durant la route : aussi vrai, Brillant est à la liaison et suffit.

Nous suivons et marchons bon pas alors que le crépuscule tombe. Quelques marmites éclatent non loin de nous. Chacun file de bon cœur ; on sent qu’on est heureux de quitter ces rives peu hospitalières.

Une heure après, en pleine obscurité, nous arrivons dans Mesnil, après avoir fait un 100 mètres en rase campagne car le boyau que nous avons suivi se termine à cette distance de l’église.

Quelques petites lumières de cuistots dissimulées dans des toiles de tente servent à nous guider un peu. Nous faisons un long stationnement, nous abritant derrière des murs car de temps en temps un sifflement nous parvient, suivi d’une explosion pas très loin. Je me demande où est l’incendie dont parlait Chopin car je ne vois rien ; sans doute que c’est fini.

À quelque temps de là, nous revoyons le capitaine Delahaye qui, sans doute, s’est informé du chemin à suivre. Il parle devant moi au lieutenant Collandre et au sous-lieutenant Carrière. Les 5e et 7e compagnies vont les suivre. Il va trouver les 6e et 8e ; celles-ci vont s’installer comme elles peuvent dans les caves du village en ruines, prêtes à accourir en cas de demande ; c’est ce que nous dit le chef de bataillon en revenant sur nous. Quant aux 5e et 7e , elles prendront possession de la seconde ligne au calvaire proprement dit derrière les chasseurs à pied. Il y a un moment de discussion, car les chefs des 5e et 7e font remarquer à juste titre que c’est aléatoire de compter sur un soutien fondé sur deux compagnies de quarante hommes à peine, harassés et fourbus, venant de passer quatre jours par les émotions les plus terribles.

De temps en temps, les obus arrivent : sifflement, éclairs et détonations qui ébranlent tout : c’est sinistre. Nous partons quand même, la tête entre les épaules, sur la route, mais au pas de course. Il n’y a pas de boyau ou du moins, aux dires du capitaine Delahaye, un boyau rempli d’eau.

Il peut être 9 heures du soir. Nous recevons des marmites ; les boches bombardent la route de Mesnil à Minaucourt car sans doute croient-ils que c’est l’heure du ravitaillement. Un obus éclate à moins de 30 m en avant de nous. C’est un bon moment de frousse. Enfin, après un pas gymnastique de 400 m, on saute dans un boyau à la file les uns des autres. Il y a encore de l’eau. On patauge dans la boue jusqu’aux genoux. Qu’importe, le boyau est profond. On continue encore vivement 200 m afin de permettre à toute la troupe d’être dans le boyau. Puis on s’arrête tandis que du canon revolver siffle au-dessus de nos têtes. L’eau a diminué mais j’ai froid aux mollets, mes bandes molletières* sont des paquets de boue.

Dix minutes après, sur notre demande, on fait répondre que les deux compagnies suivent. Nous repartons alors un peu plus tranquillement, toujours sous le canon revolver qui semble nous suivre ; mais les parapets ont 2 m de haut. Il n’y a rien à craindre.

Nous avons de fréquents arrêts. Nous marchons dans le silence le plus profond. Nous rencontrons des cuisiniers de chasseurs qui descendent, des brancardiers qui ramènent des blessés.

Enfin nous arrivons près de quelques gourbis éclairés. Après une longue attente, le capitaine Delahaye ressort de l’un d’eux et remet un agent de liaison au lieutenant Collandre afin qu’il le conduise à son emplacement situé à 400 m d’ici. Je dis à Brillant d’aller reconnaître l’endroit et je reste avec la liaison. Le sous-lieutenant Carrière suit, une fois que la 5e s’est écoulée ; il reçoit un agent de liaison également.

Quand les deux compagnies sont passées, je cherche, ainsi que mes amis, un gourbi* où je m’installe heureux de ne pas coucher en plein air ; nous sommes en seconde ligne. Rien à penser. Fatigué, je m’allonge et bientôt m’endors. Il peut être 11 heures. Franchement j’ai une triste opinion de la Champagne.