Vers 5 heures je m’éveille. C’est Carpentier [1] qui part faire sa ronde. Comme l’autre fois aimablement il me borde de ses couvertures et me dit « à tout à l’heure ». Je lui réponds que le chocolat l’attendra chaud.

Vers 6h30 je me lève sans hâte avec René et Crespel ; on rallume le feu, mais le chocolat au-dessus afin qu’il soit prêt pour l’arrivée de notre brave ami dont je plie les couvertures avec les miennes.

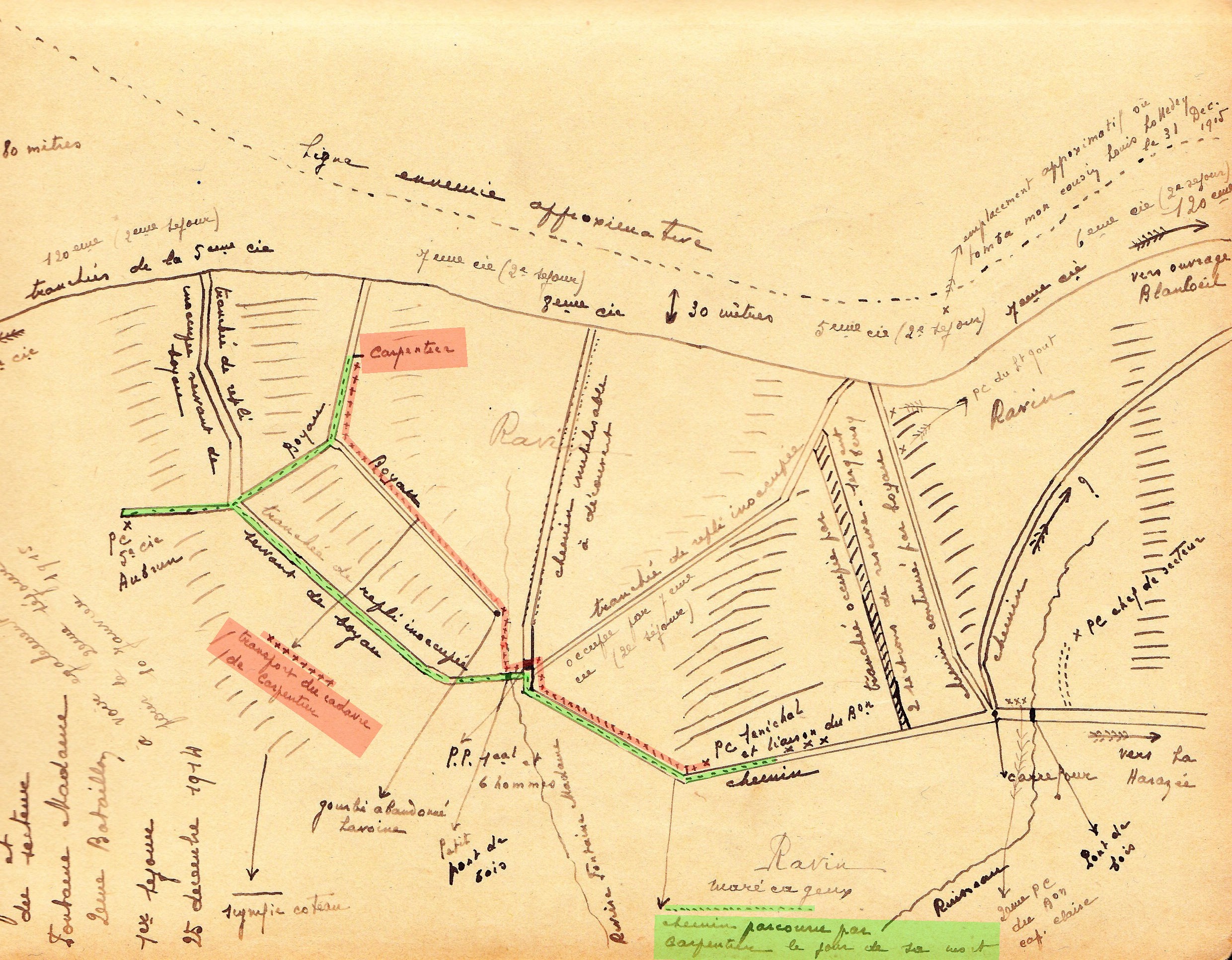

À peine ai-je fait cela qu’un agent de liaison de la 5e venu apporter le compte rendu du matin nous apprend que Carpentier blessé. Où ? C’est un coup de foudre pour nous. Où Seigneur ? Je m’élance suivi de René sur la 7e compagnie où le sous-lieutenant Monchy nous dit n’avoir pas vu Carpentier ; à la 8e le lieutenant Régnier répond négativement. Je cours littéralement dans les boyaux butant glissant et file vers la 5e où je tombe sur le capitaine Aubrun. Où est Carpentier ? Où est mon camarade ? Je suis désespéré de ne pas le trouver. Pour lui je me ferai tuer, il faut que je le sauve. Alors le capitaine paternellement me prend les mains ; j’ai compris et je pleure.  Le pauvre a reçu une balle au ventre dans le boyau dangereux dont on ne se sert qu’en rampant. (Voir topo). Il est mort là en quelques minutes il y a plus d’une heure secouru par un homme qui a entendu des plaintes et qui a reçu son dernier soupir. Je suis horriblement triste : lui, dont j’avais fait mon meilleur ami, tué. Au risque de me faire tuer moi-même, je suis le boyau tragique. Je ne me possède plus, il faut que j’ai le corps. Des balles sifflent ; je m’aplatis, mais rampe quand même. J’arrive enfin et trouve le pauvre corps étendu sur le dos dans le boyau, le pantalon dégrafé, et je vois une petite blessure au ventre. Quelques balles font tac, tac sur le parapet. Je ne m’en préoccupe guère. Pauvre ami ! La figure est calme, reposée. Je pleure encore et jure l’enlever d’ici ce soir. Je recouvre la partie à nu et redescend toujours rampant jusqu’au bas du ravin d’où quelqu’un m’appelle. C’est Lavoine, un brave qui a fait ses preuves, cuisinier d’escouade qui va monter vers sa section par le boyau dangereux malgré les balles. Il le fait chaque matin en rampant. Me voyant tout en larmes il me dit se charger de descendre le corps où nous nous trouvons (voir topo) pour le soir. Je n’aurais qu’à venir le chercher là. Je le remercie avec effusion et comme il est des pays envahis lui donne une piécette qu’il veut refuser mais que je lui mets de force dans la main.

Le pauvre a reçu une balle au ventre dans le boyau dangereux dont on ne se sert qu’en rampant. (Voir topo). Il est mort là en quelques minutes il y a plus d’une heure secouru par un homme qui a entendu des plaintes et qui a reçu son dernier soupir. Je suis horriblement triste : lui, dont j’avais fait mon meilleur ami, tué. Au risque de me faire tuer moi-même, je suis le boyau tragique. Je ne me possède plus, il faut que j’ai le corps. Des balles sifflent ; je m’aplatis, mais rampe quand même. J’arrive enfin et trouve le pauvre corps étendu sur le dos dans le boyau, le pantalon dégrafé, et je vois une petite blessure au ventre. Quelques balles font tac, tac sur le parapet. Je ne m’en préoccupe guère. Pauvre ami ! La figure est calme, reposée. Je pleure encore et jure l’enlever d’ici ce soir. Je recouvre la partie à nu et redescend toujours rampant jusqu’au bas du ravin d’où quelqu’un m’appelle. C’est Lavoine, un brave qui a fait ses preuves, cuisinier d’escouade qui va monter vers sa section par le boyau dangereux malgré les balles. Il le fait chaque matin en rampant. Me voyant tout en larmes il me dit se charger de descendre le corps où nous nous trouvons (voir topo) pour le soir. Je n’aurais qu’à venir le chercher là. Je le remercie avec effusion et comme il est des pays envahis lui donne une piécette qu’il veut refuser mais que je lui mets de force dans la main.

Je rentre à mon abri affreusement triste. Me voici donc avec un deuil le plus grand pour moi depuis la guerre. Mon meilleur camarade tué.

Ce n’est pas fini. Je m’occupe arranger certaines choses de mon ami défunt, j’ouvre son sac afin de voir ce qu’il y a de précieux afin de faire avec son portefeuille le petit colis qui subsiste seul de ce que furent nos camarades ; je prends son couvert, sa petite assiette que je garderai en souvenir de lui ; je prends ses couvertures laissant les miennes ; toutes choses qui me sont précieuses, son chocolat, c’est conserves, nous nous les partagerons dans nos repas. Je bois en pleurant le chocolat qu’il aurait dû boire. Vraiment mon cœur est pris. Je suis appelé par le capitaine Sénéchal qui essaie de me consoler et à lui-même les larmes aux yeux. Quelle tristesse à la liaison !

Je rentre dans le gourbi* rencontrant les cuisiniers de la 6e qui s’apprêtent à traverser le ravin qui se trouve devant nos abris et où se trouve un espèce de marais dans lesquels déversent les petits affluents de la Fontaine Madame. Soudain j’entends des cris ; je sors et vois 30 m de nous un cuisinier étendu sur le sol blessé.

Le ravitailleur, dessin de Georges Scott – Source : http://www.dessins1418.fr/wordpress/

Une balle venue on ne sait d’où là attrapé au passage. De l’endroit où nous sommes, nous crions au malheureux de ramper vers nous. Celui-ci rassemble toutes ses énergies et 20 minutes après est hors d’atteinte. Il a une balle dans l’aine. Quel caractère n’a-t-il pas dû avoir pour faire ses 30 m en rampant sur le ventre. Le capitaine Sénéchal sort et dit aux cuisiniers d’attendre la nuit. Ceux-ci rentrent donc à La Harazée. Quelques-uns malgré tout s’élancent bravement au pas de course. On entend des coups de feu. Ils ne sont pas atteints. Mais le capitaine s’oppose de nouveau à tout passage.

On ne communiquera par agent de liaison que de nuit et le ravitaillement se fera la nuit : arrivée des cuisiniers aux tranchées le soir et retour à La Harazée au petit jour. D’ailleurs le téléphone existe avec chaque compagnie : on n’est donc pas isolé. Nous approuvons notre chef qui ménage nos vies et lui sommes grandement reconnaissants.

La matinée se passe donc à arrêter les cuisiniers qui arrivent un à un et à leur faire part de la décision prise en les invitant à dire la nouvelle à leurs gradés d’ordinaire, tandis que le capitaine commandant avertit par le téléphone les commandants de compagnie. Nous arrêtons même le commandant Desplats qui veut à toutes forces passer et va voir le capitaine Sénéchal. Il est 10 heures.

Un homme de corvée du sergent Tercy passe sur le chemin venant de La Harazée qui longe nos abris. Une balle arrive. Toc ! À 35 m de moi il tombe pour ne plus se relever. Du coup nous sommes consternés. Quoi et qu’est-ce à dire ? Les boches n’ont pourtant pas avancé. Voici le ravin inutilisable, voici le chemin également, par lesquelles hier ont passait tranquillement. D’où peuvent venir les balles ennemies ?

Le commandant Desplats sort et gesticule parlant haut. Son opinion est que l’ennemi à la crête opposée où il se trouve a creusé une sape cette nuit et que delà par un créneau il observe et découvrant le ravin tire sur tout ce qu’il voit. Il fait passer l’ordre d’enlever le cadavre qui gît lamentable sur le layon. Deux hommes s’élancent ; ils n’ont pas atteint le corps qu’une balle siffle et blesse à la jambe l’un d’eux. Ils se replient aussitôt. La preuve est faite une nouvelle fois.

Il faut donc se mettre à l’œuvre aussitôt et creuser un boyau profond.

Sous la direction du commandant, tous les bras et tous les outils disponibles sont mis en œuvre. À 2 heures le commandant file, sans recevoir de balle. Nous continuons, travaillant d’arrache-pied.

Le soir tombe. Les cuisiniers Gauthier, ceux des officiers et Jombart s’en vont au pas de course suivis de ceux de 5e et 6e qui ont réussi à passer le matin.

Je me rends près du capitaine Sénéchal lui demandant de faire venir pour 4 brancardiers à son abri. Le corps de Jean Carpentier sera là. Le capitaine m’admire et me donne un papier avec ordre au petit poste du ravin (voir topo) sur la route de la 5e compagnie de me fournir 4 hommes, pour le transport du corps. Ainsi dit, ainsi fait. Les 4 hommes sous ma direction enlèvent la dépouille qui se trouve à l’endroit fixé par Lavoine. Cahin, caha, dans l’obscurité parmi les fils de fer barbelés qui défend le ravin nous amenons notre pauvre ami, heureux de pouvoir enfin le déposer près du PC où le capitaine vient le saluer et me serre la main avec effusion en me disant « c’est bien ! ». Je pleure comme un enfant. Les brancardiers viendront donc le prendre et il sera enseveli au cimetière de La Harazée. J’ai fait mon strict devoir, je devais cela à l’amitié. Quant à son portefeuille et aux dernières volontés que contient une enveloppe fermée pour sa famille, ce dont il m’avait causé, le pauvre, hier soir même, sentait-il donc sa fin, je les adresserai demain par Jombart aux secrétaires du trésorier, mes amis, avec les affaires personnelles, porte-monnaie etc.… N’empêche que tout cela m’est horriblement pénible.

Je rentre à l’abri. Il peut être 8 heures. Nous mangeons René, Crespel et moi, tandis qu’au-dehors des sapeurs du génie continuent notre travail et piochent ferme.

Nous entendons aussi des bruits de marmites et des chuchotements. Ce sont les cuisiniers des compagnies qui selon les ordres viennent de nuit ravitailler.

Je m’étends et ne puis dormir. Je me lève et attends l’arrivée des brancardiers. Ceux-ci arrivent 2 heures plus tard. Ils emportent Jean et je le vois emmener. Pauvre, pauvre ami !

Avant de me coucher vers 10 heures, je vais porter une note au capitaine Aubrun : le commandement du secteur passe au colonel du 120e ; le commandant Desplats rentre demain au repos à Florent où se trouvent les 2 autres bataillons du 147e.

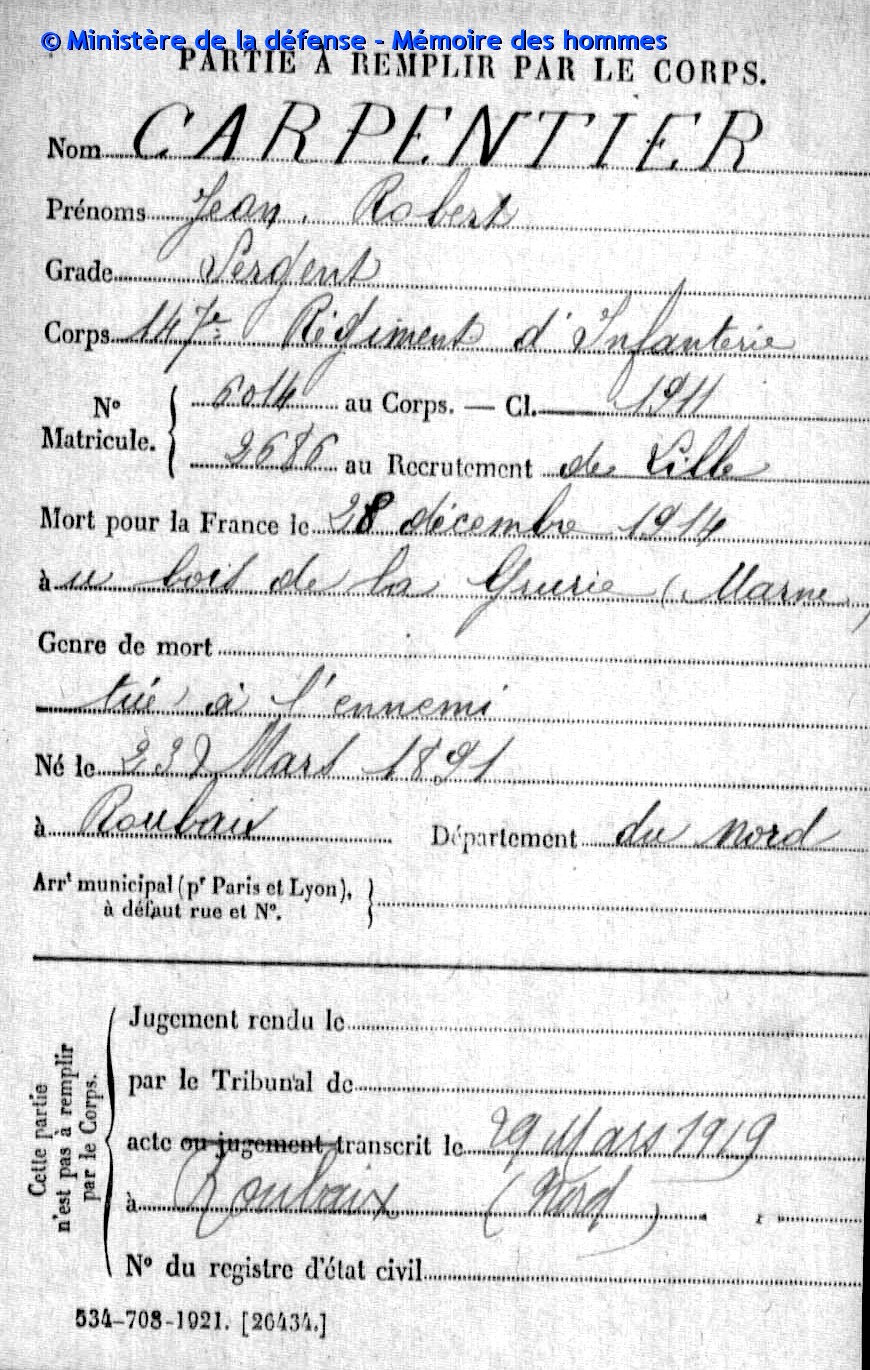

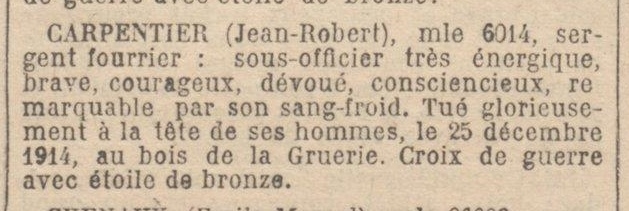

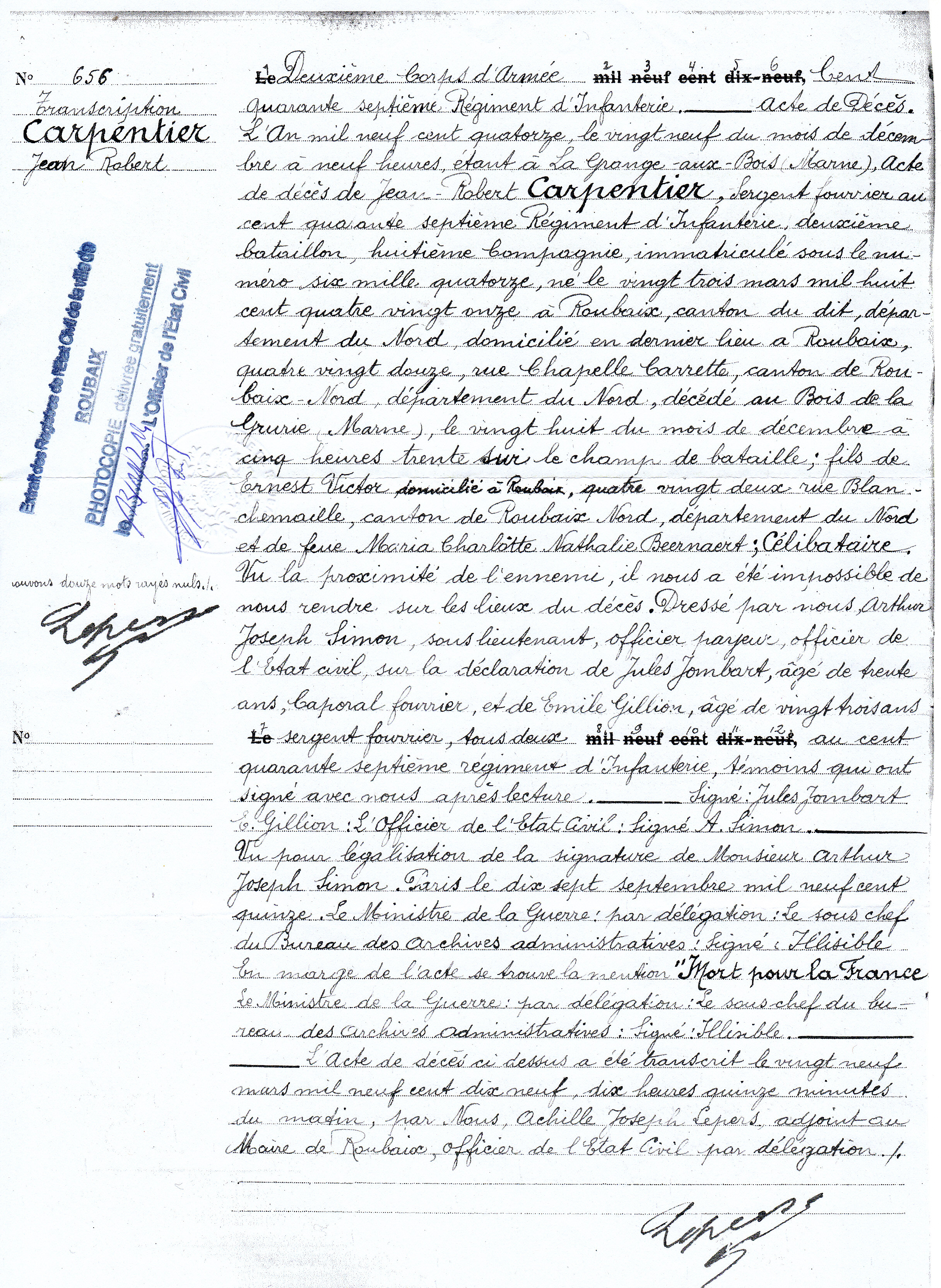

[1] Carpentier : Quelques documents officiels qui témoignent du décès de Jean Carpentier.

Tous mes remerciements à Hélène Guillon pour ses informations complémentaires.