Perte de la 5e compagnie

Capitaine commandant le 2e bataillon blessé

Le petit jour se lève et les boches se réveillent car le marmitage recommence après le départ du chef du régiment. Notre coin est très exposé, les obus de canon revolver rasent le parapet*.

Et voici le rapport de ce qui ne tarde pas à se passer, rapport strictement exact qui fut adressé au commandement.

Le 28 février à 23 heures, la 5e compagnie se porta à 200 m en avant de la première ligne où elle exécuta une tranchée*.

L’adjudant Culine et quatre hommes se portèrent en avant pour reconnaître les tranchées allemandes qui se trouvaient à une cinquantaine de mètres en avant de la nouvelle ligne. À droite de la compagnie, un petit bois, la lisière à une quinzaine de mètres en avant ; à gauche, la 7e compagnie ; tranchée continue, liaison établie.

L’adjudant Culine rentre, ayant essuyé quelques coups de feu sans perte.

À 6 heures du matin, tranchée pour tireur presque debout sans créneaux. Pas de boyau* de communication avec l’ancienne première ligne. Nuit calme.

De 6 à 7 heures, bombardement de la tranchée : quelques tués sur la gauche à la 4e section (Giraudeau [1] – Venouze – Durand – Lesaint [2] – Carbillet [3]).

Vers 7 heures, l’ennemi attaque en rangs serrés. Il est obligé de réintégrer sa tranchée sous le feu efficace de la compagnie. À 8 heures, il attaque de nouveau sur le front et sur la droite. À droite, aucune compagnie en liaison, aucun soutien. Le sous-lieutenant d’Ornant [4], l’adjudant Culine [5], le sergent Gibert , chefs des 2e, 3e et 4e sections sont tués ; le sous-lieutenant Alinat [6], chef de la 1ère section, [est] grièvement blessé ; également sont tués le sergent Raoult et une moyenne de dix hommes par section. Sur la gauche, une partie de la 7e compagnie se replie et laisse l’ennemi s’infiltrer. Celui-ci, au nombre de quatre-vingts, saute dans la tranchée française où se trouvait peut-être une trentaine de survivants. Le capitaine Aubrun est saisi par une dizaine d’allemands et emmené malgré sa résistance. Le reste de la compagnie est faite prisonnière. Le sergent Inchelin est blessé. Le sous-lieutenant Alinat est mort.

Les deux hommes, les seuls qui sont reconnus avoir certainement participé au combat jusqu’au moment où la compagnie fut faite prisonnière et qui ont réussi à s’échapper, déclarent ne pouvoir donner d’autres renseignements. On déplore la perte de la grande partie de la 7e compagnie et des officiers Crouzette, capitaine, Blachon, sous-lieutenant prisonniers aux dires d’une dizaine d’hommes qui ont rallié les lignes françaises.

La tranchée prise par l’ennemi fut bouleversée par nos obus dans la journée du 1er mars et évacuée par l’ennemi. Le sergent Lenotte, blessé, fut trouvé par une patrouille le soir du 1er mars sur le terrain et enlevé à la nuit. Il n’a rien déclaré d’intéressant.

Ainsi donc, sous une pluie de mitraille et d’obus de canons revolvers nous forçant à rester accroupis au fond de notre tranchée, nous assistâmes à la scène.

Vers 8 heures, un homme hagard, Lecq, agent de liaison de la 5e arriva et sauta dans notre tranchée en criant « Du renfort, du renfort ! On est pris ».

Vers 7 heures, nous avions entendu une forte fusillade. Cette fois, nous entendons une clameur.

Le capitaine Sénéchal renvoie Lecq, lui disant de tenir bon, que le renfort va arriver.

Le pauvre commandant du 2e bataillon n’a plus de troupes. Il veut donc m’envoyer, son bataillon se réduisant aux trente hommes de la 8e et à un aspirant, près du commandant Vasson lui réclamer du renfort. Je file rapidement près du chef du régiment qui aussitôt donne des ordres pour que la 3e compagnie file sur nous. Je remonte près du capitaine Sénéchal, à temps pour entendre une clameur fantastique et une fusillade intense. Puis deux hommes surgissent, fous, sans armes, sans équipement, pâles et les yeux hagards. Ils sautent près de moi. Je les attrape tous deux par le bras ; ce sont deux hommes de ma compagnie. Ils pleurent nerveusement et m’indiquent du doigt la 5e compagnie. Je vois alors surgir les uniformes gris-vert au haut du dos d’âne. Aussitôt, tout le monde tire, nous devons nous défendre nous-mêmes. Mais tout espoir est perdu : la compagnie a disparu. Les boches n’insistent pas sur notre accueil chaud. Ils se retirent, tandis que leur artillerie continue à nous marmiter avec force.

Eau-forte de Léon Broquet – Source : http://www.dessins1418.fr/wordpress/

Je suis abasourdi par le malheur qui me frappe, quand mes deux hommes me racontent vivement ce qui s’est passé. Tous mes amis sont disparus. La 5e compagnie qui comptait deux cent cinquante hommes se résume à moi et deux hommes. C’est affreux.

Le capitaine Sénéchal est affreusement morne, son bataillon se résume à trente hommes commandés par un aspirant ; d’où perte en 24 heures de dix officiers et plus de sept cents hommes. Tout pâle, il m’envoie au commandant Vasson pour lui expliquer le tout. Je cours accompagné de mes deux hommes et arrive au PC du commandant du régiment. Je lui dis tout ainsi qu’au capitaine de Lannurien. Je n’ai pas le temps ni le loisir de voir leur impression, car moi-même je suis trop endeuillé.

Je dis aux deux hommes de repartir un peu en arrière et si possible de trouver les cuisiniers et de les amener. Ils l’ont bien gagné, les bougres. Je remonte à mon poste. En route, on m’apprend que le capitaine Sénéchal vient de passer, blessé. Je rentre aussitôt au poste du commandant Vasson pour l’avertir. Je trouve le capitaine Sénéchal qui me dit chaleureusement au revoir et m’annonce que le sergent fourrier Legueil est grièvement blessé. Lui-même a une plaie à la tête. Le capitaine de Lannurien est parti le remplacer là-haut. Mais que reste-t-il du bataillon ?

Les marmites* éclatent toujours autour de moi. Je repars à mon poste. Je suis arrêté par des hommes de la 8e, non loin de là. Ils me disent que le capitaine de Lannurien vient de descendre, blessé à la tête, tandis qu’il montait remplacer Sénéchal. Je suis ému, triste, abattu ; mon courage et mon énergie sont à bout. Tac ! Une douleur à l’épaule. Une balle m’a touché l’épaule, déchiré la capote et devant moi, l’un des hommes qui me causent, mon vis-à-vis, crache le sang atrocement : il a reçu la balle dans la gorge. J’enlève vivement ma capote ; on panse mon compagnon ; on m’aide, on regarde. Rien sinon la capote déchirée ; rien sinon un léger engourdissement du bras droit.

Du coup, je décide de rentrer retrouver mon sac. Je crois en avoir fait assez pour le moment. D’ailleurs je n’en puis plus. J’ai faim, j’ai soif, j’ai sommeil et j’ai besoin de me remettre.

Ainsi donc, seul ; toute la bande de Charmontois, tous mes bons amis du début de la campagne, toute ma belle compagnie fauchée, disparue. Malgré moi, mes yeux se mouillent, et après quelques tâtonnements j’arrive à l’ancien PC du bataillon à l’arrivée.

J’ai perdu mes couvertures, un fusil. J’ai gardé ma peau, mais ce n’est pas de ma faute. Le marmitage est toujours aussi intense que la veille ; mais je n’y ai garde ; je suis blindé.

Surprise ! Je tombe sur le capitaine Claire et son ordonnance ; le capitaine est assis sur une banquette dans le parados*. « Ah ! Mon capitaine ! » ne puis-je m’empêcher de m’écrier en le voyant. Il ne sait rien, rentre ce matin après avoir terminé l’instruction des élèves sous-officiers de la division. Je lui raconte tout. Il me quitte bientôt, allant rejoindre le commandant Vasson qui n’a plus d’auxiliaire.

Quant à moi, il me reste la fortune de manger du chocolat. J’ai soif, j’ai faim, je n’ai rien à me mettre sous la dent. Il peut être 10 heures 30 du matin.

Soudain je vois apparaître Paradis, puis toute la liaison du bataillon. Là-haut, il n’y a plus personne. L’aspirant Chupin lui-même avec ses trente-cinq hommes et une douzaine de la 7e est parti en deuxième ligne. Aussi sont-ils rentrés.

J’ai retrouvé mon sac et ma musette avec le bidon. Un fusil, j’en trouverai toujours. Je m’allonge donc dans le boyau, m’abritant dans une grotte, avec l’idée de reposer un peu, malgré le marmitage sérieux. Je suis à bout de forces.

Une heure après, Paradis vient me réveiller. Il m’annonce la présence de Gauthier. Je suis aussitôt debout. On dévore le rata de la marmite et on boit. Quel bonheur !

Gauthier fulmine contre Jombart qui est resté à Mesnil-les-Hurlus, trouvant que le bombardement était trop violent. Il voulait l’empêcher de continuer. Il traite Jombart de « grand froussard » et s’en dit dégoûté. D’ailleurs il tient la place de son caporal fourrier.

Ils ont rencontré le capitaine Sénéchal à Mesnil-les-Hurlus.

Jombart en a profité pour rentrer aussitôt à Wargemoulin, accompagnant le capitaine et lui prodiguant force salamalecs. Du coup, une grande partie de mon amitié pour le sergent fourrier de la 8e compagnie est partie. Je n’admets pas qu’on abandonne ses amis qui se font casser la figure, au point de ne pas oser risquer légèrement la sienne pour leur apporter du pain. Enfin nous mangeons, c’est le principal.

Gauthier me dit que les cuisiniers de la 5e sont là-bas à l’entrée du secteur, c’est-à-dire à l’endroit où on prend le boyau Mesnil-les-Hurlus vers l’arrière.

Je ne tarde pas à m’y rendre. Je remonte successivement l’adjudant Drion avec une trentaine d’hommes de la 6e compagnie ; les adjudants Blay, Vannier et l’aspirant Chupin avec une trentaine d’hommes de la 8e compagnie ; à peine quelques hommes de la 7e avec l’aspirant Boutollot. Après quelques tâtonnements, je prends le boyau Mesnil-les-Hurlus et fais 100 m avec Gauthier. Heureux suis-je de trouver une tête connue : je vois quelques cuisiniers dont Lavoine, trois caporaux revenus du peloton des élèves sous-officiers avec le capitaine Claire, Pignol, Jeanjeot ; et je trouve un sergent Roudelet, sauvé par miracle, enterré par un obus dans la nuit et venu se remettre à l’arrière sur l’ordre du capitaine Aubrun. Je donne donc mes ordres. Demain matin, rassemblement ici de toute la compagnie, caporal d’ordonnance et caporal fourrier compris. En attendant, que tout le monde rentre à Mesnil-les-Hurlus où sont installées les cuisines sous les ordres de Radelet [Roudelet ?], qui amènera tout le monde demain.

Les cuisiniers des officiers me donnent leurs marmites ; de cette façon je saurai me rattraper de mon jeûne de 24 heures.

Content d’avoir pris une décision pour la compagnie dont je suis responsable, je rentre au poste du bataillon. Le marmitage est moins violent que ce matin. Il peut être 1 heure de l’après-midi, toute la liaison est installée dans des trous et dort.

Je ne veux pas de cela et me rends au poste du commandant Vasson. Il se trouve dans un gourbi très bas et très profond avec le capitaine Claire et un commandant du 33e d’infanterie. Je trouve en arrivant un ami, décidément je vais de surprises en surprises : l’abbé Wartel, d’Arras, sous-lieutenant qui prend les instructions de son commandant au 33e. Nous causons deux minutes, on se serre la main et les yeux disent ce que notre bouche n’a pas le temps d’exprimer. Quand il est parti, j’explique au commandant Vasson ce que j’ai vu du 2e bataillon. Il n’en savait rien et me dit alors de me rendre près de l’adjudant Drion de la 6e compagnie afin qu’il prenne le commandement de tous ces hommes, les classe par compagnie sous les ordres du grade le plus élevé et le plus ancien, et leur indique une tranchée où ils pourront se mettre. De plus, chaque commandant des débris de sa compagnie enverra ici le plus tôt possible le nombre d’hommes qui lui restent.

Je m’acquitte de ma commission, avertis Drion de l’arrivée de la 5e compagnie demain matin et rentre au PC Vasson. Pêcheur possède un petit abri en face ; sergent secrétaire, il ne fait qu’écrire notes sur notes. Il m’offre une place et me dit que je pourrais l’aider. Entendu.

Je rentre au PC du bataillon où la liaison de bouge pas, pas paresseux, et armé de mon sac, de mon fourniment, je rejoins Pêcheur.

Celui-ci m’annonce que l’adjudant Tobie vient d’être blessé par un éclat d’obus ici tout à côté. J’hérite de ses couvertures et de son passe-montagne. Nous regardons dans son sac car il est parti comme un froussard en n’abandonnant tout : nous trouvons quantité de protecteurs et cela nous fait beaucoup rire.

Je calcule le nombre d’hommes que compte la compagnie et j’arrive au nombre trente-quatre. Je ne croyais pas qu’il en restait tant. Dans tous les cas, sur ces trente-quatre, il y en a quatre seulement qui étaient en ligne le 28 février, Radelet, les deux rescapés et moi. Je passe mon chiffre au capitaine Claire qui m’annonce quarante-deux à la 6e ; dix-sept à la 7e et cinquante et un à la 8e. Cela fait donc pour le bataillon un total de cent quarante-quatre unités. C’est peu ; le tout commandé par un adjudant.

Le soir tombe et le marmitage cesse un peu pour faire place aux fusées. Malgré moi, je m’endors, n’en pouvant plus. À chaque instant je suis réveillé. Il pluvine aussi et un peu d’eau filtre dans ce semblant d’abri. Pêcheur doit souvent sortir pour prendre des notes adressées soit au commandant, soit aux bataillons, les 1er et 3e car le 2e ne compte plus. Enfin vers 9 heures, un peu tranquilles, nous nous partageons notre nourriture et assis sur le sol, le dos contre la paroi du parapet, la tête appuyée contre la terre, nous demandons un peu de repos.

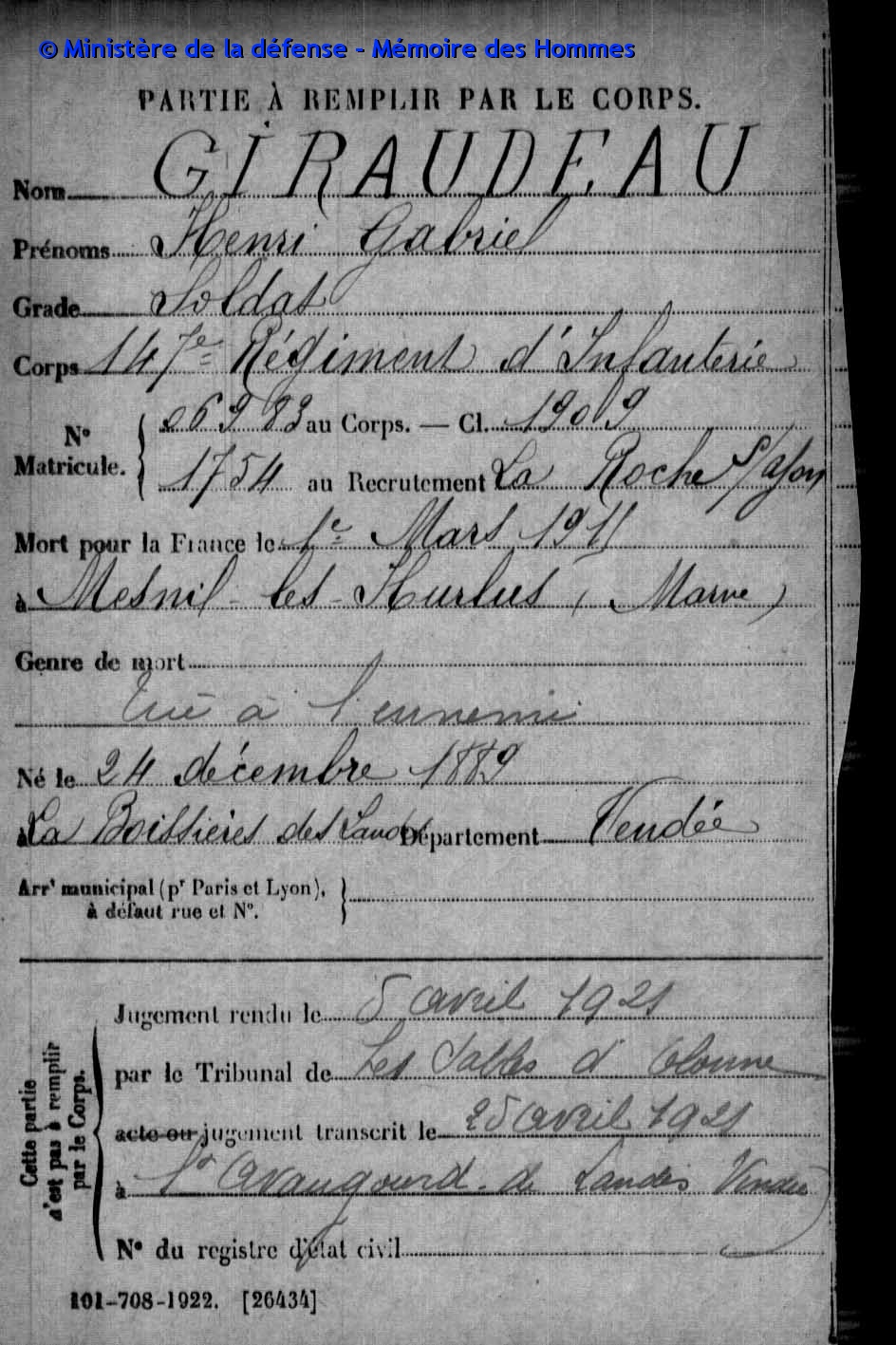

[1] Giraudeau : Il s’agit probablement de Henri Gabriel GIRAUDEAU, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre. [2] Lesaint : Il s’agit probablement de Gustave LESAINT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

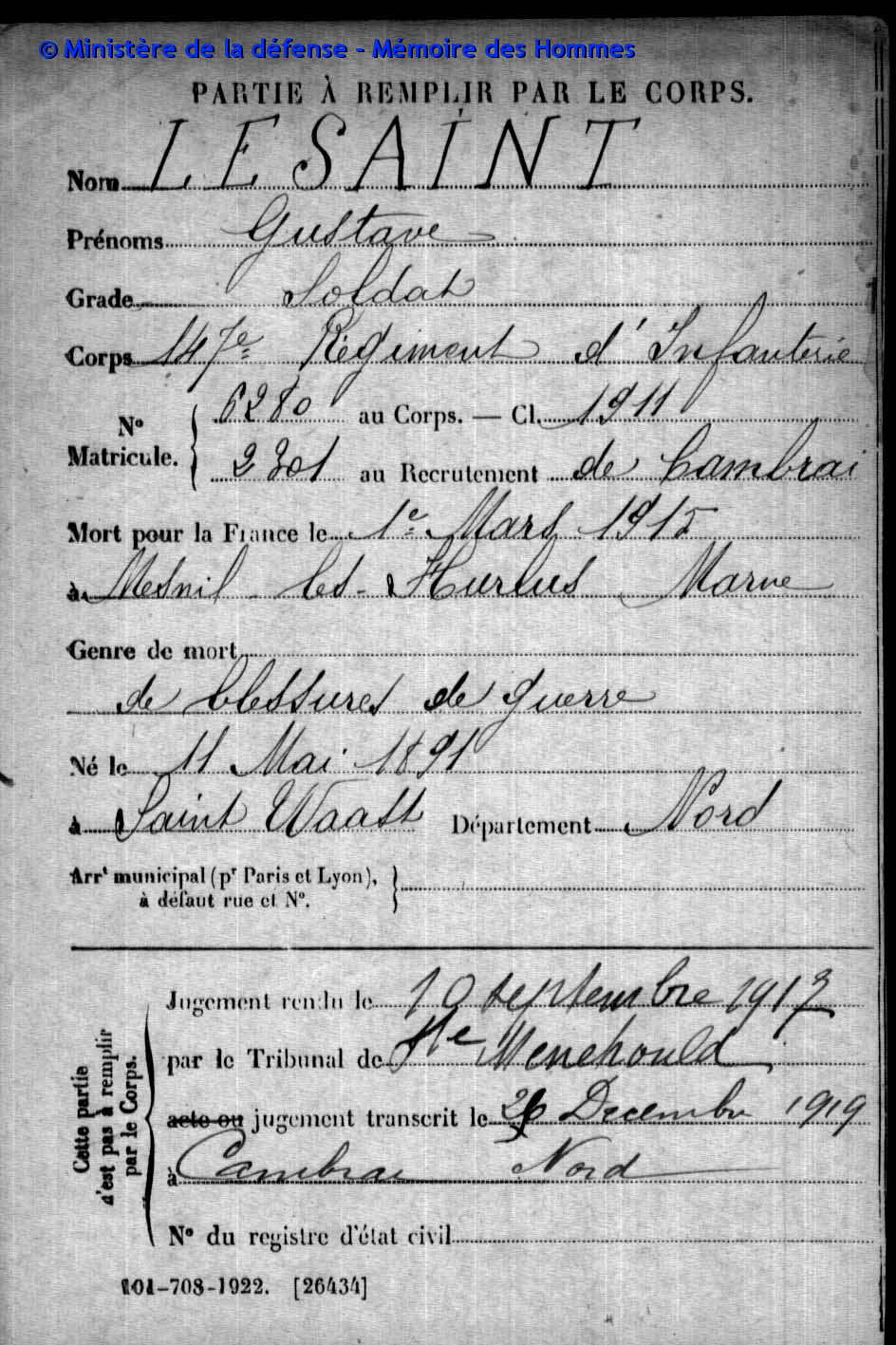

[2] Lesaint : Il s’agit probablement de Gustave LESAINT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

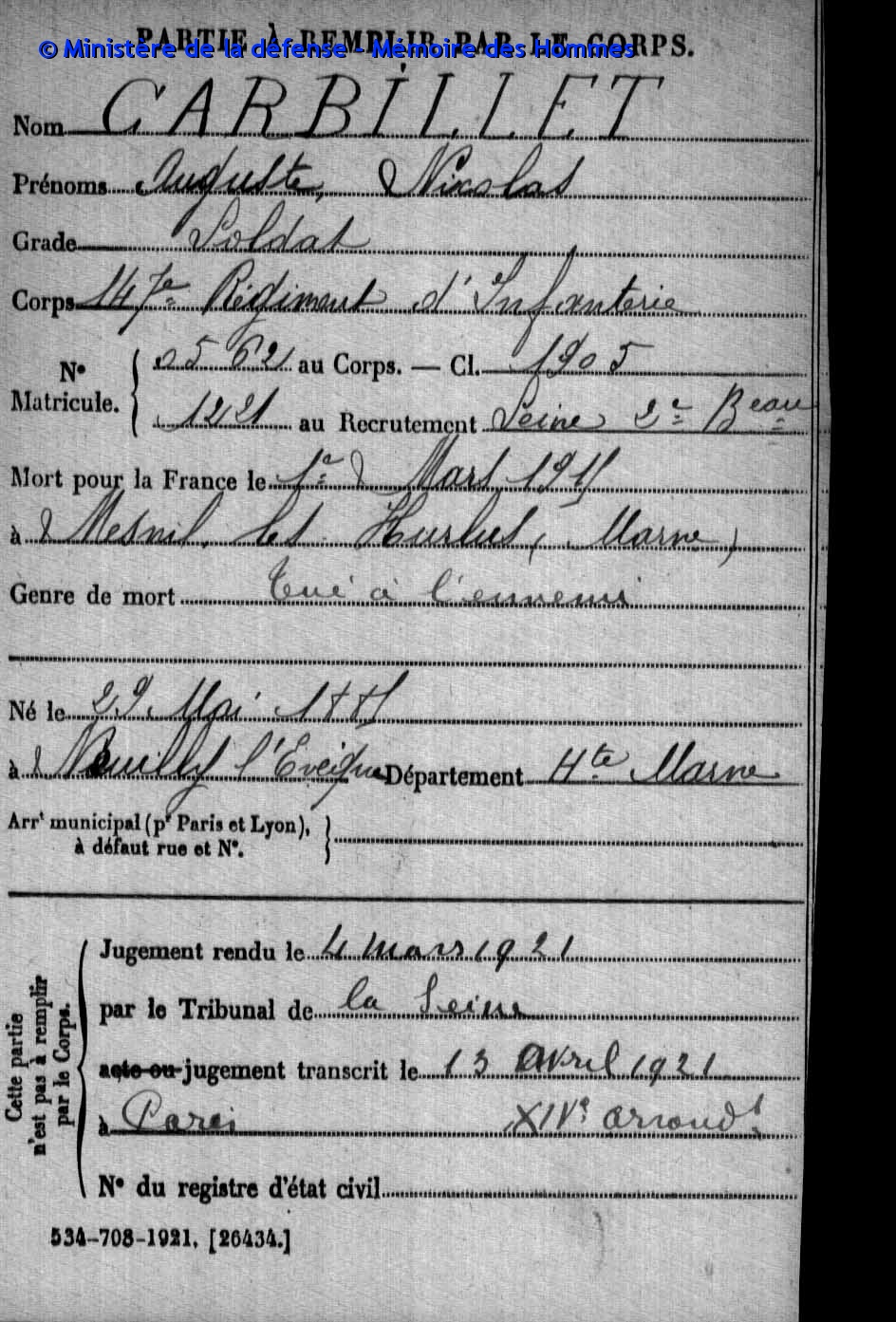

[3] Carbillet : Il s’agit probablement de Auguste Nicolas CARBILLET, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

[3] Carbillet : Il s’agit probablement de Auguste Nicolas CARBILLET, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

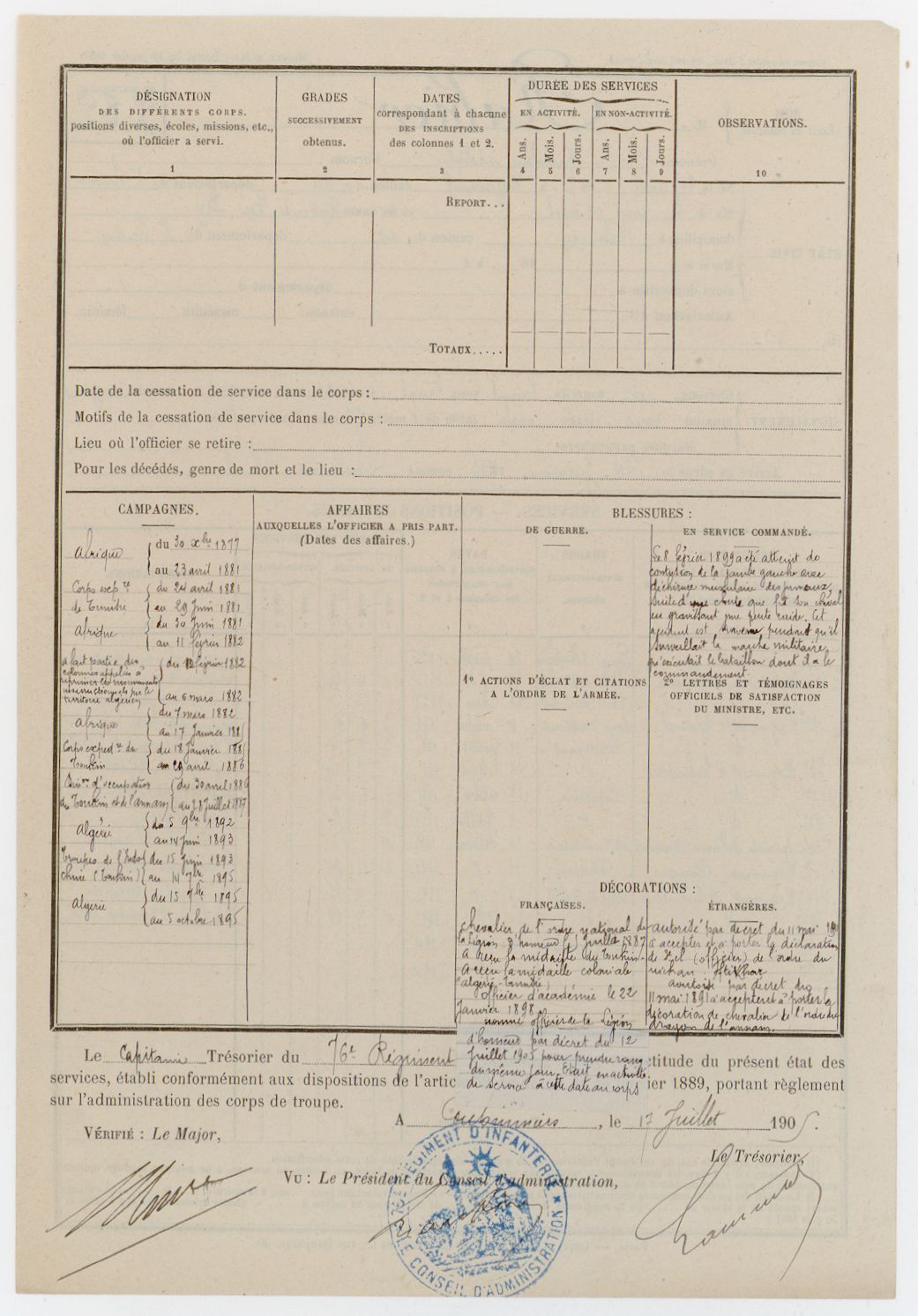

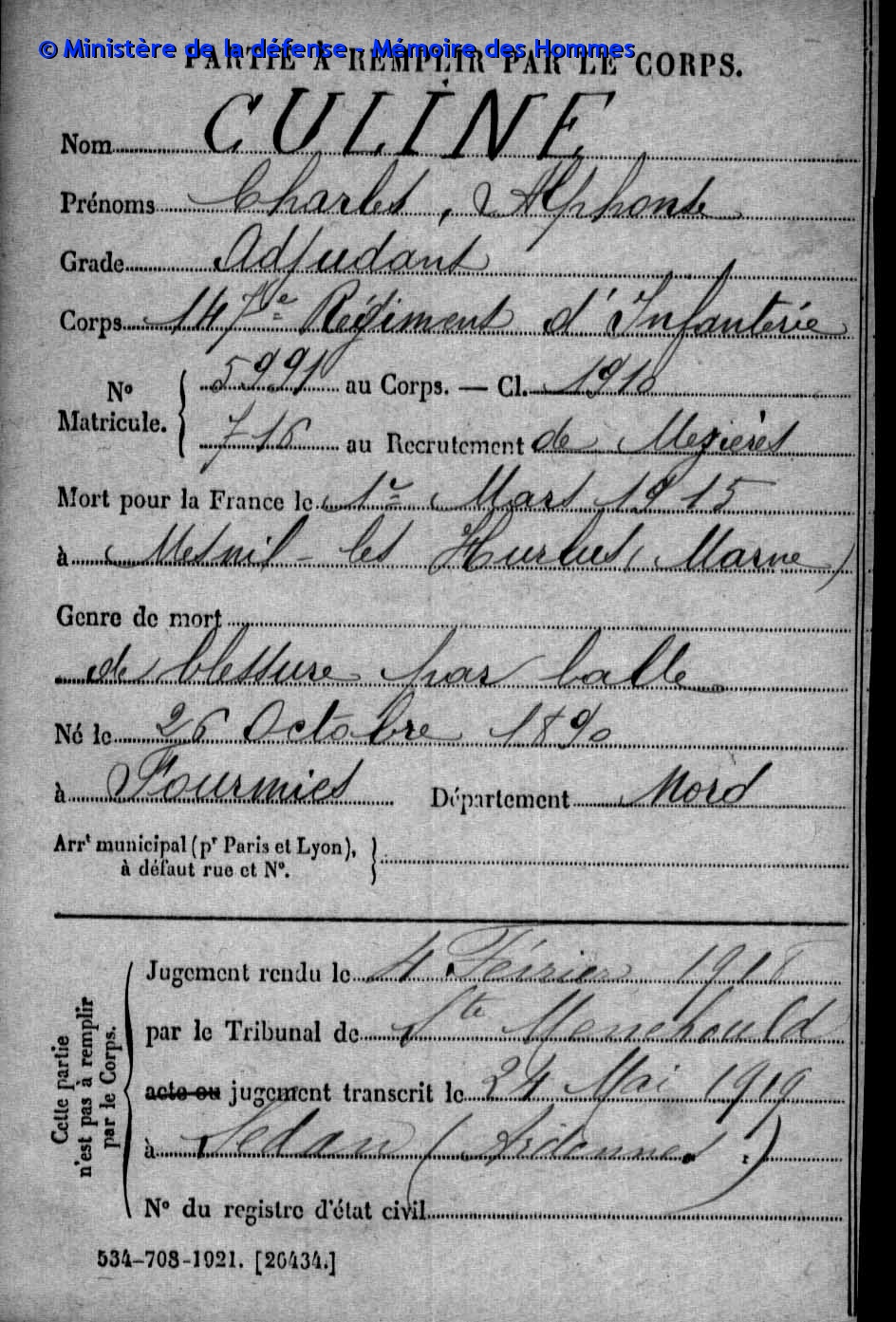

[4] Culine : Il s’agit sans doute de Charles Alphonse CULINE, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

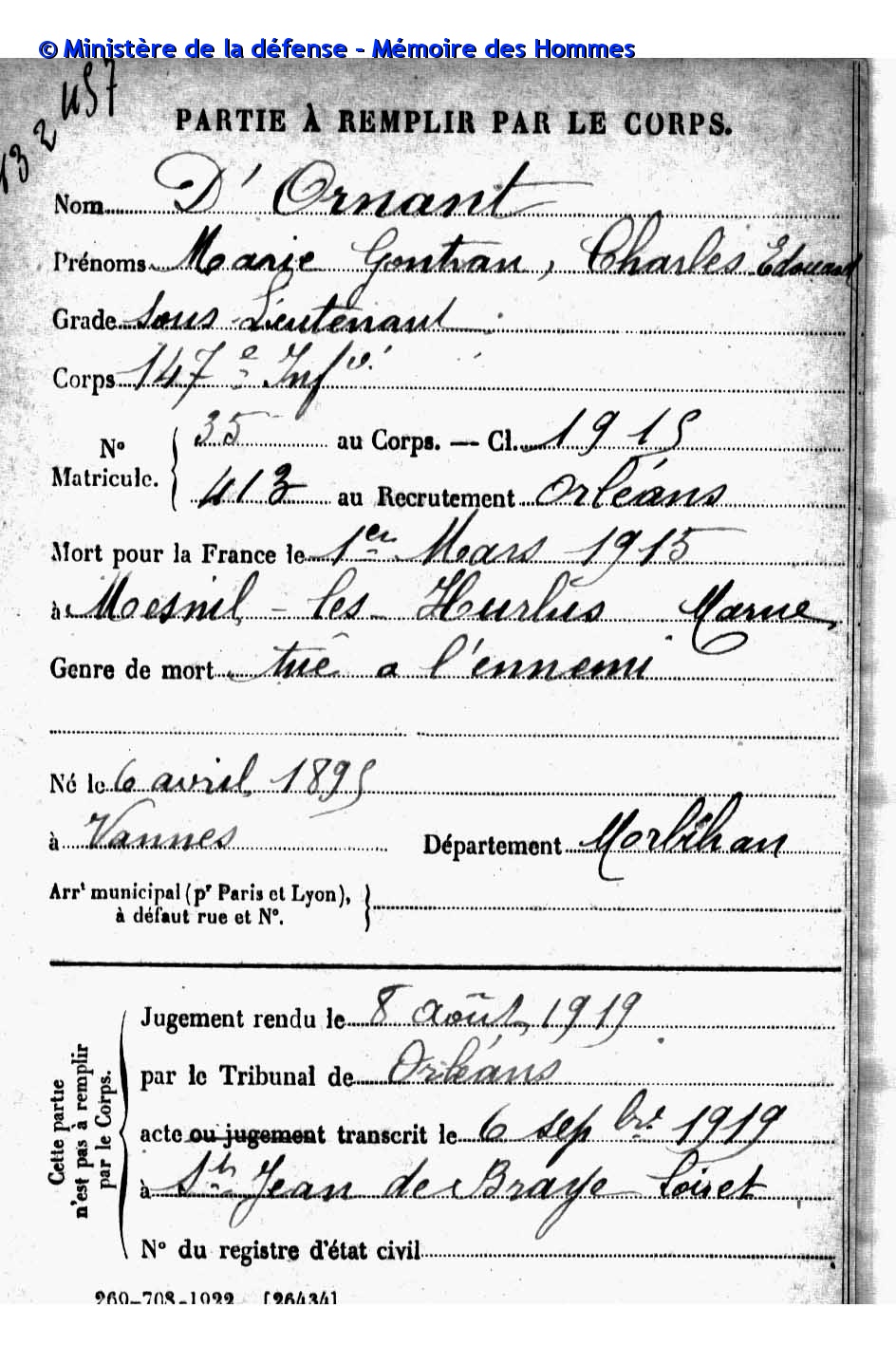

[5] D’Ornant : Il s’agit sans doute de Marie Gontran D’ORNANT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

[5] D’Ornant : Il s’agit sans doute de Marie Gontran D’ORNANT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

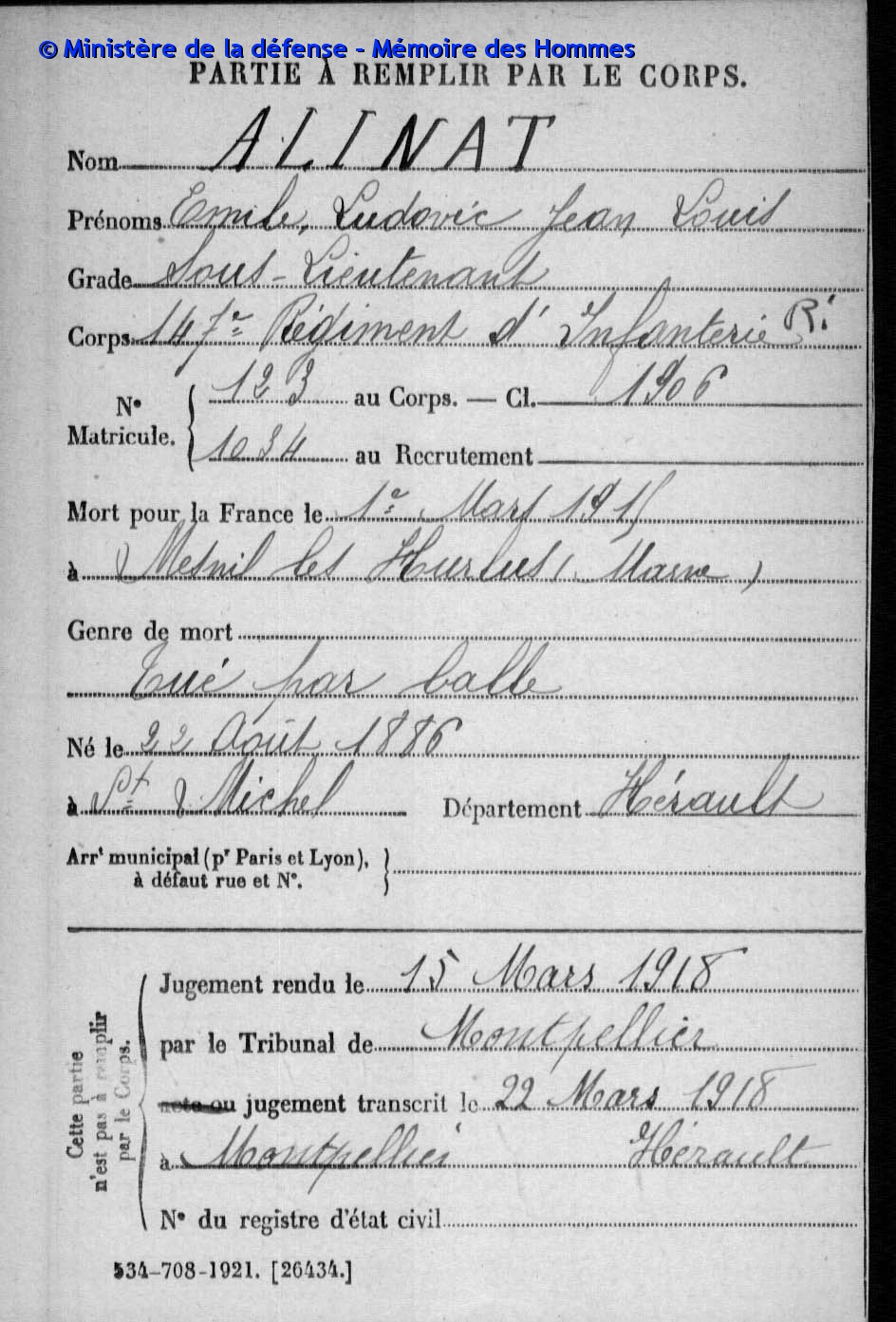

[6] Alinat : Il s’agit sans doute de Emile Ludovic Jean Louis ALINAT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.

[6] Alinat : Il s’agit sans doute de Emile Ludovic Jean Louis ALINAT, dont la fiche Mémoire des Hommes ci-dessous semble correspondre.